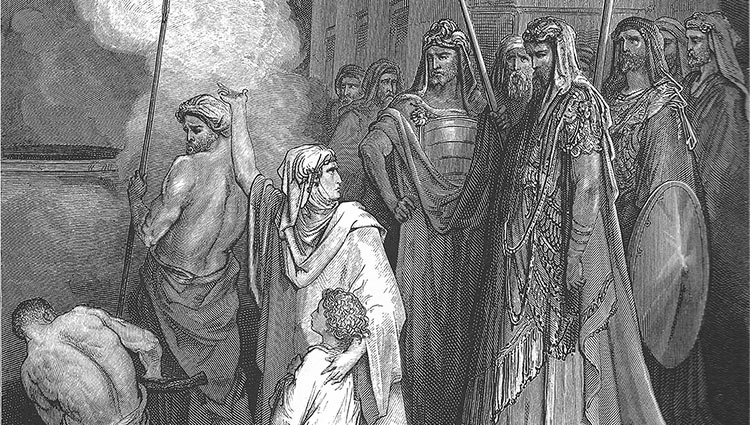

Le courage d’une mère. Gravure de Gustave Doré. Grande Bible de Tours, (Wikipédia).

Une lutte pour la pluralité : 2 Maccabées 7

Martin Bellerose | 18 mars 2024

Martin Bellerose | 18 mars 2024

Ce récit fait partie des écrits deutérocanoniques du Premier Testament. Il n’est donc pas reconnu par tous les chrétiens comme faisant partie des Écritures. Il raconte le martyre de sept frères ayant été torturés et assassinés sous le regard de leur mère parce qu’ils ont refusé de manger de la viande de porc. L’attitude de la mère rapportée dans cette narration peut paraitre étonnante. Pourtant…

Décoloniser notre regard

Comme beaucoup de textes bibliques, celui-ci aussi tombe sous le jugement d’une interprétation « évidente » (croit-on) qui est toutefois contaminée du « coup d’œil » colonialiste et impérialiste auquel l’Europe nous a habitué au point de trouver « normal » leur biais pour le moins déviant.

On voit volontiers dans ce récit un plaidoyer à tendance nationaliste, libérateur peut-être, mais nationaliste, alors qu’il est plutôt promoteur de pluralité. Les sept frères, en refusant de manger de la viande de porc, affirme leur appartenance juive devant Antiochus, roi de la dynastie Séleucide et lui font l’affront de s’exprimer dans la langue de leurs pères (je préfère l’expression « langue maternelle »). Face au paganisme et l’hellénisation culturelle et linguistique, les sept frères affirment leur différence, ce qui les distingue des standards de l’empire. Ils refusent par le fait même l’hégémonie de la langue, de la culture et de la religion dominante qui, de plus, sont entrée là où ils vivent par le biais d’une conquête militaire, celle d’Alexandre.

Parler sa langue, affirmer sa foi et sa culture n’est pas un repli identitaire, mais la manifestation d’un élément essentiel à la diversité et à la pluralité. L’affirmation de chaque particularité, chaque spécificité sont les contributions essentielles à un monde plurielle et la lutte des sept frères participe à cette diversité.

Torturés les uns après les autres

Le récit rapporte des tortures inimaginables, « dignes » d’un Jorge Rafael Videla ou d’un Idi Amine Dada, parce qu’ils ont tous refusé de transgresser leur culture. Après avoir procédé de la sorte avec les six premiers frères, Antiochus s’entretient avec la mère et lui demande d’intervenir auprès du cadet de ses fils. Ce qu’elle lui dit surprend.

Elle se pencha donc vers lui et, mystifiant le tyran cruel, elle dit dans la langue de ses pères : « Mon fils, aie pitié de moi qui t’ai porté dans mon sein neuf mois, qui t’ai allaité trois ans, qui t’ai nourri et élevé jusqu’à l’âge où tu es – et qui ai pourvu à ton entretien. Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, contemple tout ce qui est en eux et reconnais que Dieu les a créés de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » (2 Maccabées 7,27-29)

On se serait attendu à ce que la mère exhorte son fils à se soumettre au pouvoir en place pour garder son enfant en vie. Il n’en est rien. Elle le prie plutôt de ne pas céder à la tentation et de tenir à sa foi et sa culture. Cet évènement contribue à l’approfondissement ainsi qu’au développement du contenu de la foi des juifs. Ce passage en est un fondamental dans le développement de la foi en la résurrection. Même si tout semble terminé, tout semble perdu, la résistance face à l’impérialisme tueur des diversités de cultures, langues et des expressions de foi religieuse, l’Éternité s’y articule.

Les exhortant à la résistance, la mère disait à ses fils :

« Je ne sais pas comment votre existence a commencé dans mon ventre. Ce n'est pas moi qui vous ai donné le souffle de la vie, ce n'est pas moi qui ai mis en place toutes les parties de votre corps. Le créateur du monde est à l'origine de toutes choses, c'est lui qui forme les humains dès leur origine. Dans sa bonté, il vous rendra le souffle de la vie, puisque vous acceptez maintenant d'en être privés pour rester fidèles à ses lois. » (2 Maccabées 7,22-23)

Une question s’impose

Ce texte du Deuxième livre des Maccabées est très interpellant de nos jours dans lesquels se manifestent des tendances à conserver les traditions culturelles et religieuses par un certain hermétisme en célébrant l’unicité de « ce qu’ils sont » ou plus précisément de ce qu’ils étaient. Le texte de 2 Maccabées 7, plutôt qu’un repli sur soi, n’était-il pas l’expression d’un pluralisme culturel et aussi théologiques puisque de nouvelles compréhensions de la foi y naissent dont celle en la résurrection de la chaire comme espérance, essentielle à l’émergence du christianisme?

Martin Bellerose est professeur et directeur de l’Institut d'étude et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission (IERTIMM) et directeur de la formation en français de l’Église Unie du Canada.