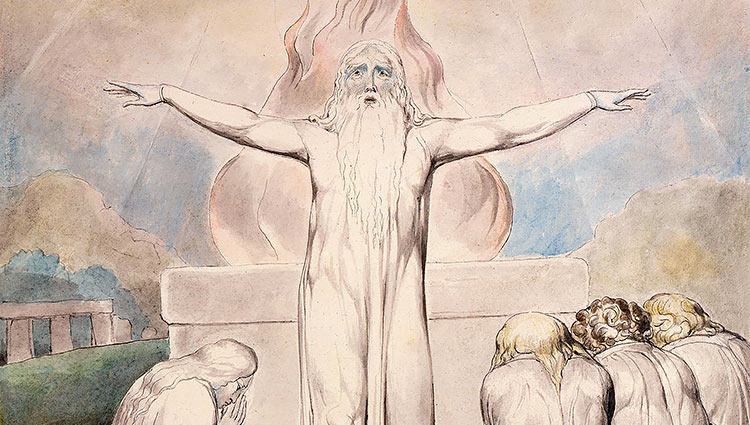

Le sacrifice de Job. William Blake, 1805.

Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle, sur traces de mine de plomb. The Morgan Library, New York (Wikipédia).

9. L’épilogue en prose

Hervé Tremblay | 25 novembre 2024

Hervé Tremblay | 25 novembre 2024

Connaître le livre de Job est une série d’articles où Hervé Tremblay nous introduit à un genre littéraire singulier et à une œuvre qui se démarque dans la grande bibliothèque qu’est la Bible.

Lire Job 42, 7-17

On se souvient que le livre de Job avait commencé par un prologue en prose (Jb 1–2) ; de même, il se conclut avec un épilogue aussi en prose, peut-être ce qu’il reste d’un vieux conte qui aurait servi de base à l’auteur des poèmes, comme nous avons expliqué au début de cette série.

Ce que dit l’épilogue

Il y a deux parties dans cet épilogue en prose :

- Un jugement de Dieu sur les amis et sur Job, qui est peut-être une référence aux dialogues, mais peut-être pas (v. 7-9).

- Une description du bonheur retrouvé de Job (v. 10-17). Dieu lui restitue le double de ce qu’il avait perdu, sauf les enfants. Ses amis et sa famille le visitent pour le consoler et lui font des présents. Job meurt heureux et comblé.

Nous allons discuter les divers éléments de ce prologue, mais, à ce stade-ci, il faut parler des absents et des présents :

- On ne peut échapper à la question : si le prologue a dit que la famille de Job est morte (1,18-19), d’où viennent « tous ses frères et toutes ses sœurs ainsi que tous ceux qui le fréquentaient autrefois » (42,11)? De même, la femme de Job se trouve dans le prologue (2,9-10), mais pas dans l’épilogue. Il est difficile de répondre logiquement. Sans doute la narration en avait-elle besoin pour conclure son histoire.

- Les enfants de Job. Dans le prologue, il avait sept fils et trois filles (1,2) qui sont morts (1,18-19). Puisqu’il a tout reçu au double dans l’épilogue, on s’attendait qu’il reçoive 14 fils et six filles, mais il a reçu encore sept fils et trois filles (42,13). Cette « anomalie » a reçu diverses interprétations. Le Targum (la Bible hébraïque en araméen) a tout simplement traduit « quatorze ». Certains Pères de l’Église, dont Origène, ont pensé que la foi en la résurrection empêchait de multiplier les humains comme les animaux et que, de fait, Job avait 14 fils et 6 filles, les premiers étant dans l’au-delà attendant la résurrection. Peut-être, mais il n’est pas facile de savoir à quoi pensait l’auteur des parties en prose, surtout si elles sont très anciennes, donc avant la croyance en la vie dans l’au-delà.

- Le lecteur s’attendait sans doute aussi de voir de nouveau le satan, celui qui, en quelque sorte, avait tout commencé (1,6-12 ; 2,1-7). Où est-il donc le satan devant qui Dieu aurait sans doute bien aimé se vanter de sa victoire? Là-dessus, il est remarquable qu’on affirme en 42,11 : « Tous les maux que le Seigneur lui (à Job) avait infligés ».

- Élihu non plus ne s’y trouve pas, preuve supplémentaire sans doute que sa section (Jb 32–37) est un ajout postérieur.

Au début de l’épilogue, donc, Dieu émet un jugement fort intéressant sur les personnages. Il affirme aux amis : « Vous n’avez pas parlé de moi avec droiture / vérité comme l’a fait mon serviteur Job » (v. 7 et 8). C’est difficile à comprendre et nous aurons à en reparler ci-dessous.

Afin d’opérer leur réconciliation, Dieu demande aussi aux amis d’offrir un holocauste et à Job d’intercéder pour eux. C’est un autre verset étonnant après un long livre qui n’a pas parlé de culte ou de sacrifices à Dieu. Mais le prologue avait affirmé que Job, après chaque cycle de fêtes de ses enfants, offrait un holocauste pour eux « juste au cas » (voir 1,5). De même qu’il avait intercédé pour ses enfants en offrant un holocauste, ainsi doit-il maintenant intercéder pour ses amis par un holocauste. Ici encore, l’épilogue correspond au prologue.

Est-ce que le livre se termine bien?

Plusieurs ont affirmé que la fin de l’histoire de Job est décevante. Alors qu’on a débattu de la validité du principe de rétribution, c’est lui qui triomphe à la fin. Alors que Dieu a établi sa liberté absolue, il se montre encore prisonnier de la rétribution. La fin gâche un peu toute l’histoire. Est-ce que Job ne va pas perdre tout ce qu’il a durement appris?

Mais il y a une autre manière de voir les choses. Dieu ne se montrerait pas prisonnier du principe de rétribution, mais il établirait sa liberté absolue en donnant largement et sans contrainte. La prospérité de Job ne serait pas « retrouvée », elle ne serait pas tant une récompense automatique qu’un pur don gratuit et libre. Une fois libéré des contraintes, Dieu pourrait se montrer sous son vrai jour, un Dieu bon et généreux.

On peut se demander – hypothétiquement – quelle aurait été la meilleure conclusion du livre. Si on n’était pas empêtré dans les théories rédactionnelles (vieux conte préexistant qui aurait servi de base à l’auteur des poèmes), la conclusion aurait sans doute été fort différente. Par exemple, un Job, sinon heureux du moins satisfait, qui meurt seul, pauvre et dénué, mais en pleine communion avec Dieu.

Comme nous l’avons dit la fois précédente, on ne peut pas échapper à la question du possible pour l’auteur de Job. Un livre écrit autour de 450 avant notre ère par un Juif qui questionne le principe de rétribution traditionnel mais ne croit pas encore en la vie dans l’au-delà est limité dans ses options de conclusion. On peut être déçu de la conclusion du livre de Job, mais il faut se rendre compte aussi que l’auteur ne pouvait pas vraiment aller plus loin en son temps.

Comment comprendre l’épilogue du livre de Job?

Nous avons affirmé que nous étions « empêtrés dans des théories rédactionnelles ». On l’aura sans doute bien vu. En effet, on peut comprendre l’épilogue du livre de Job de deux ou trois manières différentes, selon qu’on le mette en relation avec le prologue (puisque ce sont les deux parties en prose qui encadrent l’histoire et qu’elles sont peut-être un écrit indépendant) ou le corps du livre en poésie (puisque l’épilogue vient conclure le livre) ou même avec les versets précédents du chapitre 42. Le sens de l’épilogue sera différent dans l’un et l’autre cas.

1. Lire l’épilogue en lien avec le prologue

Nous avons déjà invité à lire d’un trait les deux parties en prose qui encadrent le livre, le prologue et l’épilogue (Jb 1,1–2,13 + 42,7-17), en omettant complètement les parties en poésie, à savoir les chapitres 3 à 42,6. Dans ce cas, c’est la cohérence totale, il n’y a pas de problème.

- Dans l’épilogue, Job a bien parlé de Dieu puisque, dans le prologue, il a tout accepté patiemment et s’est bien gardé de reprocher quoi que ce soit à Dieu (voir 1,21-22 ; 2,10).

- Dans l’épilogue, Job reçoit tout au double puisqu’il l’a mérité.

Si cette lecture est intéressante, certes, elle fait rebondir la question : si l’auteur des poèmes a inclus presque 40 chapitres de matériel supplémentaire qui ont complètement changé toute la dynamique et la problématique, alors pourquoi a-t-il gardé l’épilogue dans son état original qui n’avait plus le même sens? De plus, à quoi l’épilogue se réfère-t-il quand il affirme que les amis n’ont pas parlé de Dieu avec vérité (42,7-8), alors que les parties en prose ne citent aucune de ces paroles?

Encore une fois, l’exégèse est un peu frustrée dans son manque de matériel pour répondre adéquatement.

2. Lire l’épilogue en lien avec les poèmes

D’un côté, la lecture de l’épilogue après les quelque 40 chapitres de discussion crée un malaise ou le rend bizarre, mais, d’un autre côté, la mise en relation de ces parties crée une herméneutique fort intéressante :

- Comment? Job aurait parlé de Dieu avec vérité? Il n’a cessé de se plaindre et d’accuser Dieu au point de blasphémer.

- Comment? Les amis n’ont pas parlé de Dieu avec vérité, eux qui l’ont défendu contre les accusations de Job et ont soutenu envers et contre tout le principe de rétribution?

- Dans ce cas, il semble bien que ce soit l’honnêteté des uns et des autres qui soit en cause ici. Job a hurlé, certes ; il a insulté Dieu, certes ; il s’est plaint de Dieu, certes. Mais Job a été honnête en tout. Il a dit ce qu’il pensait, ce qu’il croyait, quitte à ce que ce soit choquant.

- Les amis, eux, tels des perroquets sans cervelle, n’ont fait que répéter leurs arguments sans trop y croire. Ils n’ont pas été honnêtes.

- Ce Dieu qui aime la droiture et l’honnêteté affirme donc qu’il a préféré les discours de Job à ceux de ses amis. C’est étonnant et ça dit beaucoup sur Dieu.

3. Lire l’épilogue en lien avec ce qui le précède immédiatement

Il a aussi été suggéré de lire cet épilogue en lien avec les premiers versets du chapitre 42 (versets 1 à 6) dans lesquels Job admet qu’il s’est trompé et qu’il regrette ou se repends. Si c’est le cas, cela rend plus naturel le jugement de Dieu sur Job au v. 7.

Job a-t-il changé?

La question vaut la peine d’être posée. Si l’expérience de Job l’a changé, ce n’est pas évident, mais il y aurait des signes subtils :

- L’intercession de Job pour ses amis (42,8-9).

- Le nom de ses trois filles est donné en 42,14 alors que les trois de 1,2.4 n’ont pas de nom.

- Les filles ont une part d’héritage (42,15), ce qui était tout à fait inhabituel dans le monde ancien.

Il faut avouer que ce n’est pas beaucoup mais que ces éléments pourraient pointer vers un changement en Job.

Conclusion

La conclusion, c’est que la conclusion est bizarre… D’aucuns pourraient même avancer que l’auteur – si impressionnant dans ses poèmes – ne s’est pas montré à la hauteur jusqu’à la fin. On aurait en effet souhaité que l’écrivain des chefs-d’œuvre de Job 3,1 à 42,6 montre son génie jusque dans les dernières lignes.

Ce qui importait sans doute davantage pour l’auteur du livre, c’est que Job meurt « âgé et rassasié de jours » (42,17). Il l’avait bien « mérité »…

Hervé Tremblay est professeur au Collège universitaire dominicain (Ottawa).