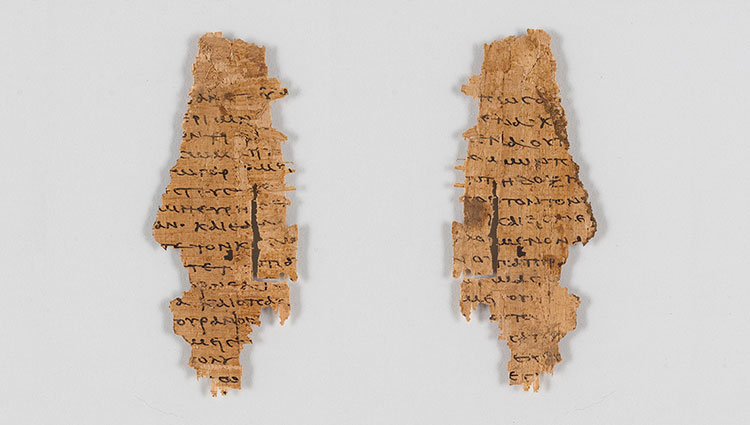

Photographie, recto et verso, du papyrus (photo © Ardon Bar-Hama)

Un fragment ancien d’évangile découvert en Égypte

Sylvain Campeau | 20 mai 2024

Sylvain Campeau | 20 mai 2024

La découverte d’un fragment de papyrus a fait la une du magazine Science et Avenir en janvier dernier. Le titre en parle comme d’un fragment d’évangile « oublié qui bouleverse la Bible » [1]. S’agit-il vraiment d’une « bombe » qui va transformer radicalement notre compréhension du processus de rédaction des premiers textes chrétiens?

La découverte

Il ne s’agit pas d’une découverte récente. Le fragment de papyrus provient de fouilles menées à partir de 1897, à Oxyrhynque, en Haute-Égypte, une région très sèche qui favorise la conservation des manuscrits. Des archéologues britanniques avaient alors exhumé des dizaines de milliers de fragments de papyri dont la majorité attendent encore d’être classifiés et traduits. Les plus anciens de ces manuscrits pourraient remonter au 2e siècle avant notre ère mais la plupart sont datés des 3e au 7e siècles de notre ère.

La datation du manuscrit

Le manuscrit qui retient notre attention est classifié sous le sigle POxy 5575. Puisqu’il s’agit d’un fragment, le papyrus n’a pas été soumis à la méthode de datation au carbone 14. On a eu recourt à l’étude paléographique, basée sur la forme des lettres, pour dater le manuscrit. La méthode est moins précise car elle repose sur une certaine part de subjectivité.

Selon Michael Langlois, historien et philologue spécialiste des manuscrits bibliques à l’Université de Strasbourg, la découverte est importante. Son interprétation semble toutefois basée sur la datation du manuscrit qu’il situe à la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle, ce qui en fait un texte aussi ancien que le p52, le témoin le plus ancien du Nouveau Testament qui nous soit parvenu.

Les auteurs de l’édition officielle publiée à Oxford sont plus prudents dans leur datation. Sur son blogue, Daniel B. Wallace – un des membres de l’équipe qui a étudié le manuscrit – précise que tous ces collègues ont « de façon indépendante, daté le manuscrit à la fin du second voire au début du troisième siècle ».

La reconstitution du texte

Puisqu’il s’agit d’un fragment, le texte doit être reconstitué. Les spécialistes doivent donc, à partir des lettres encore apparentes, combler les manques (sur les bords du papyrus qui sont effrités) et proposer un texte qui a les meilleures chances de correspondre à ce que le scribe a recopié sur le support.

Selon cette reconstitution, le texte est très proche de ce que l’on retrouve en Matthieu 6,25-33 ou son parallèle en Luc 12,22-30. Dans ce passage, Jésus invite son auditoire à ne pas s’inquiéter pour leurs besoins physiques. Il invite à adopter une attitude confiante envers le Père qui connaît nos besoins et à chercher « d’abord le Royaume et la justice de Dieu » (Mt 6,33).

Le plus intriguant sur ce papyrus est une parole insérée dans la trame de cet enseignement qu’on ne retrouve pas dans les évangiles canoniques. Ce verset est emprunté à l’Évangile (apocryphe) de Thomas.

[Je] vous (le) dis, en effet : [Si vous ne j]eûnez pas d[u monde,] vous ne trouver[ez pas le Royau]me, et si vous n[e sabbatis]ez pas le mon[de, vous ne trouve]rez pas le Pè[re] (Thomas 27). [2]

Le sens du passage peut sembler obscure à première vue car le jeûne dont il est question doit être compris dans un sens symbolique qui vient orienter l’interprétation de l’ensemble du texte. Cette relecture de l’enseignement de Jésus invite à s’abstenir du monde et de ses réalités matérielles qui sont entachées par le péché. Comme l’explique Timothée Minard :

[…] on est là face une relecture gnostique (ou « gnosticisante ») des paroles de Jésus. Le gnosticisme est un courant qui s’est développé au sein du christianisme à partir du 2e siècle, notamment en Égypte où il fut très populaire. Une des caractéristiques du gnosticisme est d’opposer le monde spirituel et le monde matériel, perçu comme mauvais. Les gnostiques vont ainsi dévaloriser tout ce qui est « corporel » et chercher à « spiritualiser » la pratique chrétienne. Cette doctrine, contraire à l’enseignement biblique, sera dénoncée comme « hérétique » par des Pères de l’Église comme Irénée de Lyon [3].

L’importance du papyrus

Ce fragment d’évangile vient confirmer la circulation des traditions qui concernent les paroles de Jésus dans le christianisme primitif. Nous sommes en présence d’une compilation qui ne correspond à aucun texte connu [4] mais qui peut être intéressante pour les spécialistes qui s’intéressent à ce que l’on appelle la critique textuelle ou l’histoire des traditions.

On peut donc voir dans ce papyrus une compilation semblable à celle de l’Évangile selon Thomas qui poursuit un objectif similaire et qui a toutes les chances d’avoir été produit à la même époque que ce texte apocryphe. Ce texte ne vient donc pas bouleverser notre connaissance des paroles authentiques de Jésus, n’apporte aucun éclairage nouveau sur la rédaction des évangiles ou sur l’histoire du christianisme primitif. Il vient simplement confirmer le fait que des chrétiens de tendance gnostique ont spiritualisé le message de Jésus dans un sens qui a été rejeté par l’Église.

Diplômé en études bibliques (Université de Montréal), Sylvain Campeau est responsable de la rédaction.

[1] « Découverte d’un fragment du IIe siècle : L’Évangile oublié qui bouleverse la Bible ». À l’intérieur de ce numéro, huit pages sont consacrées à la publication récente du manuscrit POxy 5575 (p. 78-85).

[2] Texte proposé par Pierluigi Piovanelli sur le site web Academia.

[3] Timothée Minard « Le papyrus P.Oxy 5575 vient-il « bouleverser la Bible » ? », blogue consulté le 24 avril 2024.

[4] Le texte du fragment ne correspond pas à ce que l’on retrouve dans l’Évangile selon Thomas (il est beaucoup plus développé) et à cause de l’insertion de la parole qu’on retrouve dans ce texte apocryphe, il ne correspond pas non plus au texte de l’Évangile selon Matthieu et son passage parallèle en Luc.