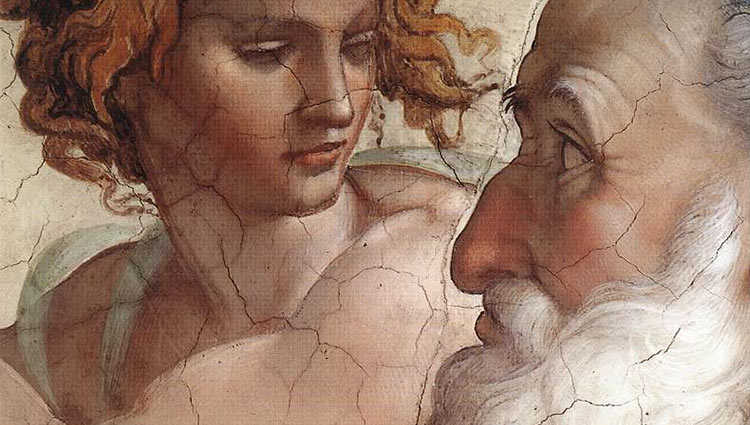

Le prophète Ézéchiel (détails). Michel-Ange, 1511.

Fresque de la chapelle Sixtine, 355 x 380 cm. Musées du Vatican (Wikipédia).

Prophétiser à « son » peuple dans « sa » propre langue

Martin Bellerose | 18 novembre 2024

Martin Bellerose | 18 novembre 2024

Dans ce qui suit, je propose une réflexion sur la mission. La dimension apostolique – ou d’envoi – comprise comme intrinsèque à la mission est ici nuancée car elle n’exige pas nécessairement un déplacement, d’aller ailleurs. La mission peut se faire parmi « son » peuple et dans « sa » propre langue, mais cela ne veut pas dire que le choc culturel n’aura pas lieu. C’est dans ce sens que je vous propose ici une herméneutique d’Ézéchiel 3,4-15.

Dans ce texte, le Seigneur appelle Ézéchiel à prophétiser au peuple d’Israël. Ce peuple n’est pas impénétrable pour le prophète car il connait bien la culture et l’histoire puisque qu’il fait partie de ce peuple. Il n’a pas non plus à apprendre une nouvelle langue, puisque c’est la sienne. Ézéchiel n’aura pas à s’exprimer avec des mots, des expressions et des tournures de phrases qu’il ne connait pas bien et ainsi le mener à des incompréhensions et à des malentendus. Il est a priori à l’aise avec l’idiosyncrasie du peuple auquel il doit parler.

Il me dit : « Fils d’homme, va ; rends-toi auprès de la maison d’Israël et parle-leur avec mes paroles. Car ce n’est pas vers un peuple au parler impénétrable et à la langue épaisse que tu es envoyé ; c’est à la maison d’Israël. » (Ézéchiel 3,4-5)

Et pourtant… les choses ne sont pas si simples. Dieu dira à Ézéchiel : « Mais la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter, car ils ne veulent pas m’écouter ; c’est que toute la maison d’Israël a le front endurci et le cœur obstiné. » (Ézéchiel 3,7) Les peuples défaits et abattus par les conquêtes, la soumission et l’exil forcé ont eu tendance à perdre confiance en eux-mêmes. Lorsque quelqu’un partageant la même culture et parlant leur langue se démarque, ils ont tendance à le mépriser comme ils se méprisent eux-mêmes. C’est aussi souvent ce qui arrive aujourd’hui avec les peuples colonisés. On a appris à se soumettre au colonisateur, à admirer voire vénérer sa langue et sa culture que l’on considère comme une vraie culture contrairement à celle du peuple qui « n’en n’est pas vraiment une », selon ce qu’ils en disent.

Jésus a lui-même vécu quelque chose de semblable lorsqu’il prêcha à la synagogue de Nazareth là d’où il vient. C’est cette expérience qui le fait dire : « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. » (Luc 4,24)

Confrontés à ce qu’ils sont, les peuples colonisés expérimentent un véritable choc culturel lorsqu’ils voient un de « leurs semblables » parler avec autorité, avec confiance et de manière décomplexée. Comme si un compatriote n’avait pas le droit de réussir là où ils ont échoué. À Nazareth, ils ont d’abord été admiratifs de ce qui sortait de la bouche de Jésus. « Tous lui rendaient témoignage ; ils s’étonnaient du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et ils disaient : “N’est-ce pas là le fils de Joseph?” » (Luc 4,22) Comment un des leurs, fils d’un des leurs, peut-t-il dire de si belles choses?

Tous furent remplis de colère, dans la synagogue, en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin. (Luc 4,28-30)

Ce que le Seigneur dit à Ézéchiel, Il le dit aussi à tous les damnés de la Terre [1] : « Tu ne les craindras pas et tu ne t’effrayeras pas devant eux. » (Ézéchiel 3,9). « Alors l’Esprit me souleva [dit Ézéchiel ] et m’emporta ; j’allai, amer et l’esprit irrité ; la main du Seigneur était sur moi, très dure. » (Ézéchiel 3,14)

Travailler à l’évangélisation consiste en deux aspects. 1) Annoncer que le salut se concrétise en Christ, donc l’annoncer à des personnes qui ne croient pas Dieu ou qui ne croient que Christ est Dieu incarné. 2) Annoncer son contenu, par la mise en œuvre du salut dans sa dimension historique, la libération des opprimés c’est-à-dire la décolonisation culturelle, politique et psychique du colonisé ce qui exige le démantèlement de tout système colonial et colonialiste. Le théologien a besoin d’être rempli de l’Esprit sans quoi il ne saurait résister et affronter ceux qui bénéficient, ou se complaisent, des structures coloniales dans lesquelles nous vivons.

Martin Bellerose est professeur et directeur de l’Institut d'étude et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission (IERTIMM) et directeur de la formation en français de l’Église Unie du Canada.

[1] L’expression « damnés de la Terre » s’applique aux colonisés. J’emprunte l’utilisation à Frantz Fanon.