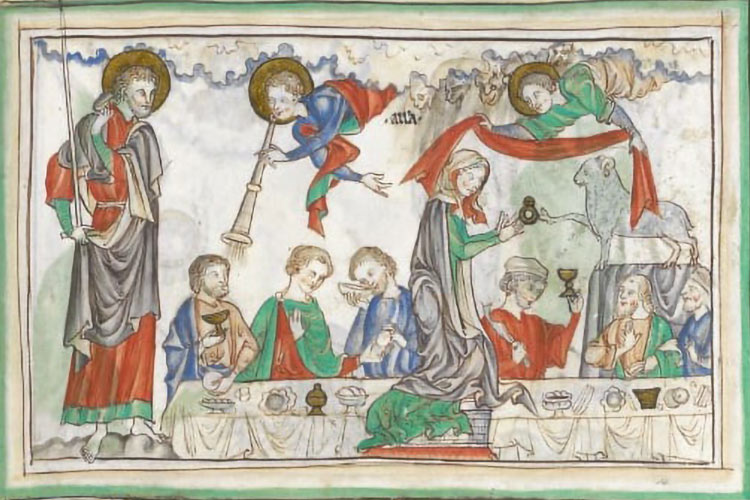

Le banquet de l’agneau. Miniature d’un manuscrit médiéval de 1250. BL Add MS 35166 f023r (GetArchive.net).

À la fin des temps… un repas

Martin Bellerose | 19 mai 2025

Martin Bellerose | 19 mai 2025

À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament on se sert de l’image du repas pour parler du royaume de Dieu. Le repas est ce qui symbolise le mieux l’hospitalité à travers les différentes cultures. Il est souvent présenté comme le geste qui illustre le mieux à la fois le Seigneur Dieu qui nous accueille dans son royaume et nous qui l’accueillons dans nos vies. Ce double accueille n’est-il pas ce que concrétise le repas du Seigneur que certaines dénominations appellent l’eucharistie et d’autres la sainte cène ou la sainte communion?

Jésus Christ hôte

La langue française revêt une certaine ambigüité quant au sens attribué au mot « hôte ». Il désigne à la fois celui qui reçoit que celui qui est reçu. C’est du moins le cas dans sa forme masculine car dans sa forme féminine les acceptions se distinguent aisément. « Une hôte » étant celle qui est reçue et « une hôtesse » étant celle qui reçoit. Cette ambigüité au masculin n’est pas très utile à première vue sur le plan conceptuel. Utiliser un mot qui veut dire deux choses différentes et ce dans un même texte, n’aide en rien à la clarté des propos.

Toutefois, l’ambigüité provoquée par le double sens du mot « hôte » devient pertinent lorsque qu’il s’agit de la place prise par Jésus lors des repas où il est à l’honneur (repas du Seigneur). Dans ces repas, il est à la fois invité à notre table et, en même temps, il nous reçoit dans son royaume. Dans certaines traditions chrétiennes, le pain partagé qui représente sa présence est appelé « hôte » (ou « hostie » dérivé du latin hostis qui veut dire hôte)

L’image du repas

Lors du repas du Seigneur, on fait rituellement référence au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Repas, lors duquel, Jésus assume pleinement sa condition d’amphitryon (hôte qui reçoit) de façon inconditionnelle. Il y annonce que, parmi ses invités, on le reniera et on le trahira. Il y a aussi une dimension eschatologique à ce repas puisque que c’est le « dernier » avant sa crucifixion/résurrection.

D’autres repas sont aussi fondamentaux dans la manifestation du royaume dans le monde comme celui chez les disciples d’Emmaüs le jour de la résurrection. Alors que le ressuscité, apparaissant aux yeux des disciples d’Emmaüs comme l’étranger vivant à Jérusalem, fut invité à leur table. Il se fit reconnaitre en devenant lui-même l’amphitryon, en rompant le pain. Ce repas, geste d’hospitalité, manifeste le Royaume puisqu’il révèle la résurrection.

Il y a encore des dizaines de récits auxquels nous pourrions ici nous référer afin d’illustrer notre propos, mais arrêtons-nous sur l’image du banquet. Elle est évoquée en Matthieu 22,1-14 et en Luc 14,15-24. En Matthieu il s’agit d’un banquet de noces où les convives ne daignent pas y participer, en Luc il ne s’agit pas explicitement de noces. Aussi Matthieu évoque un commentaire sur la tenue vestimentaire d’un convive, rien de tel en Luc. Mis à part la colère divine à laquelle ces textes font référence et l’insistance sur l’exclusion de certains, les textes des Évangiles mettent en évidence la « nécessaire » réciprocité de l’hospitalité au moment du banquet. L’amphitryon accueille mais il se doit d’être aussi accueilli par ceux qu’il a invité.

L’image du repas/banquet/noces est reprise dans l’Apocalypse. Le récit a un ton beaucoup inclusif et doux, un texte qui sème l’espérance.

Et j’entendis comme la rumeur d’une foule immense, comme la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Ils disaient : Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu souverain, a manifesté son Règne. Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l’agneau. Son épouse s’est préparée, il lui a été donné de se vêtir d’un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Un ange me dit : Écris ! Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l’agneau ! Puis il me dit : Ce sont les paroles mêmes de Dieu. (Apocalypse 19,6-9)

Le jugement dernier

Bien que le texte de Matthieu 25,31-46, nous laisse parfois l’impression que l’humanité sera jugée selon ses œuvres de charités, nous pouvons aussi y voir autre chose. Tous les gestes charitables évoqués dans ce passage. D’abord toutes les actions des justes mentionnées dans le texte : donner à manger et à boire, accueillir l’étranger, visiter le prisonnier et le malade etc. sont des gestes d’hospitalité. Comme les justes demandent eux-mêmes à Jésus « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? » (Matthieu 25,37), il apparait qu’ils n’ont pas posé ces gestes en vue d’une récompense. On peut même ajouter que, au-delà du romantisme de la charité, les gestes d’hospitalité sont tellement contraignant que seul l’Esprit peut nous permettre de faire fi du caractère hostile de l’hospitalité lorsqu’il est temps de la pratiquer. D’ailleurs, les mots « hospitalité » et « hostilité » ont les mêmes racines latines.

En Matthieu 25, 31-46, la liste des actions hospitalières commence par la commensalité, celle-ci en elle-même annonce le royaume de Dieu.

Martin Bellerose est professeur et directeur de l’Institut d'étude et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission (IERTIMM) et directeur de la formation en français de l’Église Unie du Canada.