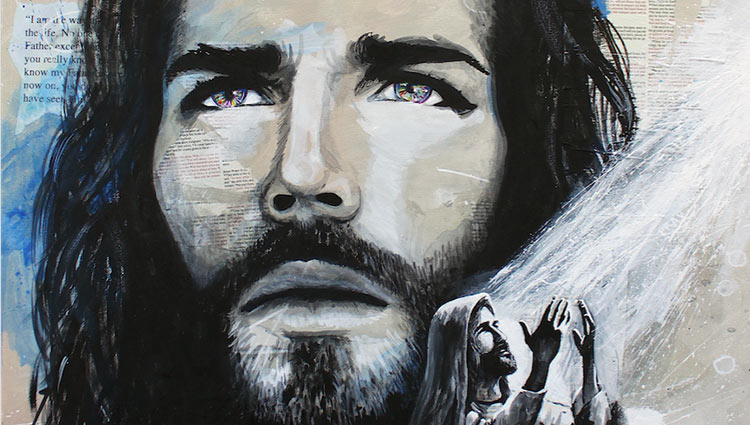

Jésus en prière. Lance Brown, 2009. Techniques mixtes.

(Courtoisie de l’artiste : paintedchrist.com)

Jésus guérit et prie

Odette Mainville | 5e dimanche du Temps ordinaire (B) – 4 février 2024

Odette Mainville | 5e dimanche du Temps ordinaire (B) – 4 février 2024

Jésus guérit la belle-mère de Pierre : Marc 1, 29-39

Les lectures : Job 7, 1-4.6-7; Psaume 146 (147); 1 Corinthiens 9, 16-19.22-23

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

Ce passage, au début de l’Évangile de Marc (1,29-39), nous présente un Jésus qui, après avoir guéri les malades et délivré les possédés, se retire à l’écart pour prier. Ce texte demeure toutefois avare de détails tant sur la façon dont il opère les guérisons que sur le contenu de sa prière. Quand ses disciples partent à sa recherche, car, disent-ils, la foule le réclame, Jésus les invite tout simplement à le suivre afin qu’ils puissent prêcher l’Évangile dans les villages voisins et dans toute la Galilée.

Voilà un court texte évangélique qui, pourtant, ouvre en filigrane sur un vaste panorama. Un texte qui, de prime abord, peut sembler quelque peu déroutant et même risquer de laisser le lecteur sur son appétit. Essayons alors d’en décoder les principaux éléments. Qu’en est-il de ce rôle de guérisseur, qui ponctue le ministère de Jésus ? Qui sont les démons ? Quelle place occupe la prière à l’intérieur de son ministère ? Et enfin, quels enseignements peut-on en tirer pour le monde d’aujourd’hui ?

Jésus guérit

Parmi les œuvres qui ont marqué le parcours de Jésus, son rôle de guérisseur occupe une place importante. C’est effectivement un rôle qui lui est unanimement attribué par les quatre évangélistes. Par ailleurs, qu’il s’agisse d’une guérison banale, tel le fait de soulager d’une fièvre, comme c’est le cas pour la belle-mère de Pierre, ou d’un geste aussi spectaculaire que de relever un mort, Jésus demeure toujours tout aussi attentif à la souffrance humaine, toujours soucieux de la soulager.

Ce qui peut cependant sembler intrigant, c’est que l’on associe régulièrement le geste de guérison à celui d’expulsion d’un démon ; au point où on pourrait presque en venir à croire que les démons circulaient allègrement au sein du peuple, ce, dans le seul but de perturber la vie de personnes ciblées, en les affligeant de maux de différentes natures. D’autant plus intrigant que cette façon de désigner les causes des maladies, quelles qu’elles soient, ne fait plus partie de notre langage, aujourd’hui. Il convient alors de replacer ce langage dans le contexte socioreligieux de l’époque, afin d’éviter à tout prix d’en faire une lecture littérale, voire fondamentaliste.

Mais d’abord, il n’est pas anodin de rappeler qu’aujourd’hui, lorsqu’il est question de ce personnage appelé ‘démon’, il nous vient habituellement à l’esprit les images macabres de l’enfer, de Lucifer ou de Satan. Pourtant, dans le monde contemporain de Jésus, le terme ‘démon’ était une appellation faisant référence à un esprit mauvais ; si bien que les deux dénominations, ‘démon’ et ‘esprit mauvais’ pouvaient s’employer de façon synonymique. Ainsi, pendant que le rôle attribué à Satan était d’inciter au mal moral, plus précisément au péché, celui attribué au démon faisait référence à une tare physique ou mentale dont pouvait être affligé un individu. Par exemple, on pouvait dire d’une personne sourde qu’elle était possédée du démon de la surdité, d’une personne aveugle qu’elle était possédée du démon de la cécité, etc. Autrement dit, la personne affligée d’une tare quelconque ou d’une maladie était, croyait-on, habitée d’un esprit impur. Or, Jésus, toujours soucieux du bien-être de chacun, veillait alors à libérer de ces esprits, ou démons, les individus qui en étaient habités.

Par ailleurs, face à ces nombreuses guérisons opérées par Jésus, surgit la question relative à la nature de ce don de guérisseur qui lui était attribué. Peut-on imaginer qu’il ait réellement déjoué les forces de la nature en faveur de quelques personnages ?

Il importe de rappeler d’abord que Jésus n’a pas été le seul guérisseur de son temps. La période vétérotestamentaire a aussi eu ses guérisseurs [1], tout comme le monde païen, d’ailleurs. On retrouve même des cas aussi spectaculaires que des résurrections de morts [2]. Ceci étant dit, on ne saurait pour autant mettre en doute le fait que Jésus ait véritablement détenu ce charisme de guérisseur.

Mais il convient encore de rappeler ce fait qu’il y a, inhérentes à l’être humain, des forces inexploitées. Jésus possédait sûrement un charisme qui stimulait la confiance des gens de telle sorte que, lorsqu’ils s’en approchaient, ils retrouvaient en son contact paix et sérénité, bien-être et guérison. Ils puisaient en lui l’énergie qui sauve. Ainsi, par la puissance de son amour, Jésus avait certainement ce pouvoir de produire chez les malades, qui s’abandonnaient à lui, la guérison de leur corps et de leur esprit. Les propos de J.-P. Charlier sont, en ce sens, fort pertinents : « Il a croisé le regard de gens simples, pécheurs ou non, qui ont eu, j’ose dire, ‘le coup de foudre’. Le regard très pur de Jésus les a transpercés d’un seul coup et ils l’ont aimé [3] ». D’ailleurs, ne lit-on pas en Luc 6,19 : Une puissance émanait de lui et il les guérissait tous.

Ainsi, pourrait-on conclure que ces gestes fantastiques attribués à Jésus ont plus à dire sur la foi que l’on a développée à l’égard de sa personne et sur le besoin de louanger sa grandeur que sur l’historicité des prodiges soi-disant accomplis. Le texte de Marc cherche donc à mettre en évidence la puissance du charisme de Jésus et son rayonnement au sein du peuple, quand il précise que la ville entière se pressait à sa porte (v. 33), appuyant cette foi qu’on lui voue sur le fait qu’il guérissait beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladie, et il expulsait beaucoup de démons (v. 34).

Jésus prie

Le lendemain de cette visite dans la maison de Pierre, où il avait guéri sa belle-mère d’une fièvre, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait (Marc 1,35). Voilà une indication importante montrant un Jésus qui se ressource dans le recueillement auprès de son Dieu. C’est en Dieu qu’il puise l’inspiration et la puissance nécessaires pour accomplir ses œuvres d’amour et de guérison. Jésus ressent effectivement la nécessité de se retirer dans un endroit désert, à l’écart de toute distraction, pour entrer en relation avec Dieu. Bien que tout son vécu se fasse prière, puisqu’en réalité, tout son agir, paroles et gestes, sont manifestations de l’Amour de Dieu, Jésus éprouve néanmoins ce besoin de rencontre intime dans le silence et la paix.

Mais si Jésus éprouve le besoin de se ressourcer dans le silence et la paix, il ne se défile pas pour autant quand Simon et ceux qui étaient avec lui, constatant son absence, partent à sa recherche et, finissant par le retrouver, lui disent : «Tout le monde te cherche». À leur requête, Jésus ne revient pourtant pas sur ses pas, mais les invite à poursuivre la route avec lui dans les villages voisins ; ce, afin de continuer à répandre l’Évangile, en paroles et en actions, bien évidemment, et de continuer aussi à « expulser les démons », c’est-à-dire de soulager les souffrances sur son passage. Bref, cette réaction de Jésus tend à démontrer que son œuvre ne se limite pas à un cercle particulier, mais qu’elle doit rejoindre le plus grand nombre. Cette invitation qu’il lance à ceux qui le cherchaient, celle de poursuivre la route, laisse déjà présager la portée universelle du charisme de Jésus. Il n’en tient alors à chacun que de s’en nourrir et de s’en fortifier.

Conclusion

Le texte de Marc se veut un modèle pour quiconque souhaite marcher sur les pas de Jésus. Un modèle qui trace la voie pour une vie dans la fidélité à Dieu, qui invite, à l’instar du comportement de Jésus, à répandre son Amour à travers nos comportements envers autrui ; à faire le bien tout au long de notre parcours. Mais une ligne de conduite qui montre aussi l’importance de se ressourcer en se donnant des moments de rencontre plus intimes avec Dieu dans la prière. Des moments de silence et de recueillement qui contribueront à infuser l’inspiration nécessaire quant à la façon de faire ses œuvres, ainsi que la force de les accomplir.

Odette Mainville est auteure et professeure honoraire de l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.

[1] Par exemple, voir en 2 Rois 5,1ss, la guérison d’un lépreux par le prophète Élisée.

[2] Voir 1 Rois 17,17-24 ; 2 Rois 4,18ss. En monde païen, on retrouve Apollonius de Tyane, philosophe grec et leader religieux, du premier siècle de l’ère chrétienne, qui réveille une jeune fille de la mort.

[3] J.-P. Charlier, Signes et prodiges. Les miracles dans l’Évangile (Lire la Bible 79), Paris, Cerf, 1987, p. 181.

Source : Le Feuillet biblique, no 2832. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.