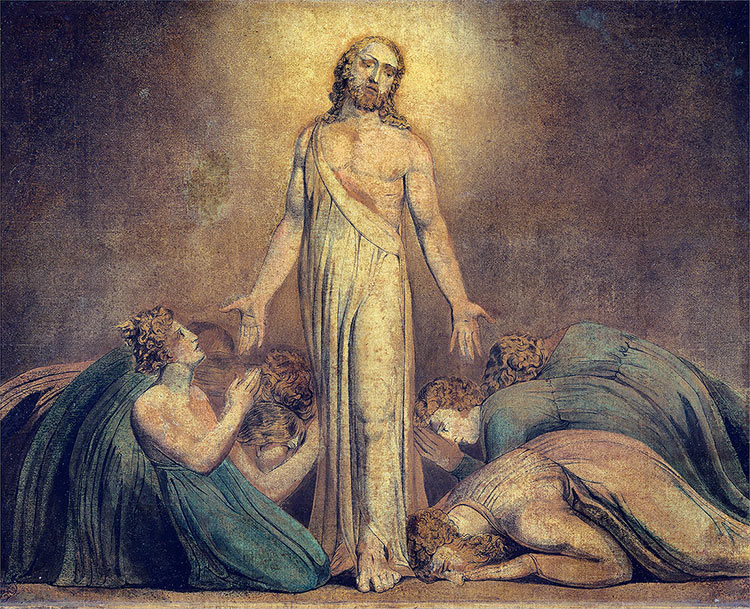

Apparition du Christ à ses disciples. William Blake, c. 1795-1805

Aquarelle, crayon et encre noire, 43 x 57 cm. Centre d’art britannique de Yale, New Haven (Wikimedia).

Apparition aux Onze

Odette Mainville | 3e dimanche de Pâques (B) – 14 avril 2024

Odette Mainville | 3e dimanche de Pâques (B) – 14 avril 2024

L’apparition aux Onze : Luc 24, 35-48

Les lectures : Actes 3, 13-15.17-19 ; Psaume 4 ; 1 Jean 2, 1-5a

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

En route vers le village d’Emmaüs, deux disciples, dont on ignore les noms, bénéficient d’une rencontre avec Jésus ressuscité, sans toutefois le reconnaitre. Ils ne le reconnaitront effectivement qu’une fois attablés avec lui, lorsqu’il procédera à la fraction du pain. Ils s’empresseront alors de revenir à Jérusalem, afin de faire part aux Onze de cette rencontre. Arrivés auprès d’eux, pendant qu’ils sont encore en train de raconter leur expérience, voilà que Jésus se présente au sein du groupe.

Au fil du récit de cette apparition aux Onze, on constatera une insistance sur la réalité corporelle du Ressuscité, en vue de son identification sans équivoque à Jésus de Nazareth, comme ce fut d’ailleurs le cas dans le récit de l’apparition aux disciples d’Emmaüs (Luc 24,13-32). Cette identification assurée, trois points retiendront ensuite notre attention de façon plus particulière : 1) l’importance accordée au geste de la fraction du pain ; 2) l’incontournable nécessité d’une apparition aux Onze ; 3) l’appel à la conversion auprès de toutes les nations.

Valeur symbolique de la fraction du pain

On remarque qu’en rapportant les propos tenus par les disciples d’Emmaüs à l’intention des Onze, l’évangéliste ne reprend pas en détail le contenu de leur échange avec le Ressuscité sur la route vers Emmaüs, mais oriente plutôt le lecteur vers le moment où il a rompu le pain. Ils racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaitre par eux à la fraction du pain (v. 35).

L’insistance de Luc relativement à la nature du geste par lequel le Ressuscité s’est fait reconnaitre, lequel évoque celui qu’il avait posé juste avant sa mort lors de son dernier repas avec les disciples, témoigne de son incontournable valeur symbolique. Il n’est donc pas anodin de revenir brièvement sur l’intention à l’origine de ce geste, considérant que la fraction du pain constitue le point culminant de la célébration eucharistique.

Au moment de l’élévation de l’hostie, les participants à la célébration eucharistique s’inclinent dans une attitude d’adoration. Cette attitude, si louable soit-elle, ne doit cependant pas occulter l’intention fondamentale du message de Jésus lorsque, à la Cène, il a invité les disciples à partager le pain, qu’il a présenté comme étant son corps. Pour en saisir toute la portée, il convient de rappeler brièvement la valeur anthropologique de ce geste posé par Jésus.

La notion de corps, au sens sémitique du terme, ne se réduit pas à la chair périssable, mais représente la personne dans toute son entité profonde : sa chair, son esprit, son apparence physique, son intelligence, ses aptitudes, ses choix de vie, son discours, bref tout ce qui constitue l’essence de son être. Il en ressort alors que le corps est toujours en devenir, qu’il évolue au fil du parcours individuel et social de la personne.

Ainsi, quand Jésus rompt le pain et prononce les paroles symboliques affirmant que ce pain représente son corps et qu’il invite les disciples à le partager, il les invite, en réalité, à communier à sa personne, en vue de modeler leur agir au sien. On pourrait alors paraphraser : « Si vous acceptez de manger ce pain, vous vous alimentez à mon être et vous acceptez, par le fait même, de poursuivre mon œuvre ». Le partage du pain ne se limite donc plus à un bref moment d’adoration, mais il évoque l’union à la personne du Christ et, par conséquent, la volonté de s’engager à sa suite, de marcher sur les traces de Jésus et de poursuivre son œuvre au cœur du quotidien. Comment cette volonté peut-elle se concrétiser devant les choix qui se présentent à l’individu ? Il suffit de poser la question : « Qu’est-ce que Jésus ferait à ma place ? » La réponse ne pourra alors qu’être génératrice de vie, tout en se faisant, par la même occasion, gage de croissance personnelle pour quiconque fait de Jésus son modèle.

Le partage du pain lors de la célébration de l’Eucharistie, ou plus précisément, lors du Mémorial de la Cène, se veut donc un moment fort où le participant renouvelle son engagement à se faire disciple de Jésus et à prolonger ses options. Un moment déterminant dans le parcours de quiconque choisit de marcher à la suite de Jésus de Nazareth.

Nécessité de l’apparition aux Onze

Comme nous l’avons déjà mentionné, pendant que les disciples d’Emmaüs font part de leur expérience aux Onze, Jésus se présente au milieu d’eux, mais ceux-ci ne le reconnaissent pas. Sombrant dans la frayeur et la crainte, ils croient voir un esprit. Le Ressuscité doit alors attester de son identité. À cette fin, il met en évidence les signes à l’appui, ceux de la crucifixion, visibles à ses mains et à ses pieds. Le reconnaissant, les disciples remplis de joie peinent quand même à y croire.

L’évangéliste se devait, en effet, d’assurer le lien identitaire entre le Ressuscité et Jésus de Nazareth. Cette insistance sur les liens matériels les identifiant était essentielle, car le relèvement de Jésus d’entre les morts devenait le signe sans équivoque de l’approbation intégrale par Dieu de la mission qu’il a accomplie durant son parcours terrestre. En le relevant d’entre les morts, Dieu marque de son sceau tout ce que Jésus a promu, tout ce qu’il a dit et tout ce qu’il a accompli. Le message est alors clair : la volonté de Dieu s’inscrit dans la personne de Jésus. En conséquence, il devient impératif pour le disciple de poursuivre son œuvre, afin de satisfaire à la volonté de Dieu. D’où l’importance de bien identifier Celui que Dieu a ressuscité : Jésus de Nazareth, qui a été crucifié en raison de ce qu’il a proclamé et enseigné.

L’apparition aux Onze était donc incontournable, car ni l’apparition aux femmes ni celle aux disciples d’Emmaüs ne pouvaient tenir lieu de reconnaissance officielle auprès de la communauté. Ce sont ceux qu’il avait formés et qui devaient, d’abord et avant tout, être détenteurs de cette ‘preuve’ : Jésus avait bel et bien incarné la volonté de Dieu tout au long de sa mission. Ainsi peut-on lire à l’appui dans la première lecture : « Vous avez renié le Saint et le Juste… Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins » (Actes 3,14-15).

Appel à la conversion

La finale du récit de l’apparition aux Onze oriente vers la nécessité de proclamer la conversion, soit la nécessité d’adapter sa vie au modèle prôné par Jésus au cours de sa mission terrestre. C’est par cette conversion que sera assuré le pardon des péchés (v. 44). Les disciples doivent donc en être les témoins. Ils sont, en effet, ceux-là mandatés pour assumer cette proclamation.

Les Onze ne pouvaient donc pas s’en tenir à l’expérience ponctuelle de la rencontre. Ils devaient répandre la nouvelle. Ils en seront les témoins essentiels. Ainsi, leur mission fondamentale sera d’annoncer la résurrection de Jésus en vue de promouvoir la conversion à travers le monde entier. Quelles seront alors les étapes à franchir pour y arriver ?

Il en va de soi que la prédication devait commencer par Jérusalem, ville sainte, lieu de rassemblement des Juifs. Pour mieux saisir l’importance centrale de cette ville au sein du judaïsme, on pourrait comparer son rôle à celui de la ville de Rome au sein de l’Église. Bref, il s’agit de transmettre le message aux concitoyens de Jésus d’abord, à ceux qui l’ont connu et qui ont entendu sa prédication. C’était un impératif en vue de regrouper le noyau initial de ceux qu’il avait instruits et formés. Un impératif incontournable pour que le message puisse ensuite rejoindre toutes les nations. Saint Paul sera messager par excellence de cette mission. Dès les toutes premières décennies du christianisme, animé d’une infatigable ardeur, il parcourra l’Empire romain d’Est en Ouest pour proclamer l’Évangile.

Conclusion

En guise de conclusion, je me permets de reprendre un extrait de mon ouvrage, Les christophanies du Nouveau Testament :

« …la reconnaissance (de Jésus ressuscité) n’est pas liée à la familiarité des traits physiques de Jésus. Le Ressuscité ne dit pas : ‘Regardez mon visage’, mais bien ‘ regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ‘ (v. 39b). Les marques de la crucifixion, qui deviennent les indices d’identification, renvoient implicitement aux options de Jésus qui les a causées. Elles évoquent ses idéaux, ses options, ses luttes. La conversion implique, en conséquence, la conformité à ce mode existentiel qu’a été celui de Jésus. Un mode existentiel dont les réalisations concrètes correspondent sûrement aux fruits de la conversion énumérés par le Baptiste, en Luc 3,4-10 [1] ».

Odette Mainville est auteure et professeure honoraire de l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.

[1] O. Mainville, Les christophanies du Nouveau Testament. Historicité et théologie, Montréal, Médiaspaul (Sciences bibliques 19), 2007, pp. 66-67.

Source : Le Feuillet biblique, no 2842. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.