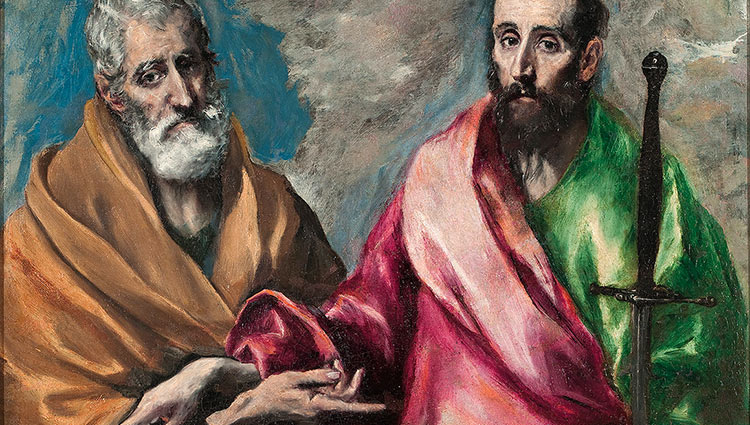

Saint Pierre et saint Paul. El Greco, entre 1590 et 1600. Huile sur toile, 116 x 91 cm.

Musée national d’art de Catalogne, Barcelone (Wikipédia).

Un pêcheur et un pharisien en mission

Anne-Marie Chapleau | Saints Pierre et Paul (C) – 29 juin 2025

Anne-Marie Chapleau | Saints Pierre et Paul (C) – 29 juin 2025

Jésus annonce à Pierre sa vocation : Jean 21,15-19

Les lectures : Actes 3,1-10 ; Psaume 18A (19) ; Galates 1,11-20

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

L’Église honore ensemble deux piliers de l’Église, Pierre et Paul. L’un avait suivi Jésus sur les routes de Galilée, l’autre ne l’avait découvert qu’après sa résurrection. L’un était un simple pêcheur de métier, l’autre un pharisien instruit. Les deux sont devenus apôtres [1], quoique par des voies différentes. Les deux ont fini par se rencontrer. Même s’ils n’étaient pas d’accord sur tout [2], ils ont tous deux consacré leur vie au Christ. Ils ont annoncé avec la même passion son Évangile, l’un surtout, mais pas exclusivement, aux Juifs et l’autre aux Nations.

La visée des textes de ce dimanche n’est pas d’abord biographique ; en nous donnant accès au parcours et à la mission de ces deux « envoyés [3] », ils nous ramènent à Celui dont ils sont devenus la voix dans leur monde.

Aimer !

Appendice ajouté à l’Évangile selon Jean, son chapitre 21 raconte les retrouvailles en Galilée de Jésus ressuscité avec ses disciples retournés à leurs activités de pêcheurs (v. 1-8). Déjà, la figure de Pierre se détache dans cette histoire de pêche. Après un repas qui réitère la Cène (v. 9-13), Jésus interpelle par trois fois Pierre sur son amour (v. 15-17), ce qui ne manque pas de l’attrister. Depuis les Pères de l’Église, à peu près tous les commentateurs du texte y voient le renversement du reniement de Pierre (18,15-27). Dans la version de Jean, Pierre dit littéralement deux fois « je ne suis pas [4] ». Nier ses liens avec Jésus avait atteint son être même. Jésus vient donc restaurer en Pierre une relation absolument vitale. Et s’il ajoute, la première fois, « plus que ceux-ci » (v. 15), ce n’est surtout pas pour lancer Pierre dans une compétition malsaine avec ses compagnons, mais parce que la mission et le leadership qu’il aura à exercer exigent d’être fondés sur un amour indéfectible.

Mais il y a plus à tirer de ces trois versets où Jésus questionne Pierre. En grec, le texte joue avec deux verbes « aimer » différents. Les deux premières fois (v. 15.16), Jésus utilise le verbe agapaô qui renvoie à l’amour évangélique fleurissant au-delà des affinités humaines. Mais Pierre répond en utilisant le verbe phileô qui a une connotation plus affective ou amicale. La troisième fois, Jésus s’ajuste à la réponse de son disciple et utilise lui aussi phileô (v. 17) ; il accepte que Pierre ne soit pas encore prêt à vivre toute la profondeur de l’amour inconditionnel qui irrigue sa propre relation au Père et à ses disciples (15,9).

Pour Jésus, l’incapacité de Pierre ne constitue toutefois pas un obstacle qui l’empêcherait de lui confier sa responsabilité de pasteur. Là encore, la triple répétition en souligne l’importance et une traduction littérale permet de voir comment Jésus regarde, si l’on peut dire, cette mission par les deux bouts de la lorgnette. La première et la troisième fois (v. 15.17) il dit « fais brouter mes agneaux », la seconde (v. 16), « sois berger de mes brebis ». Nourrir ceux confiés à sa charge, comme le bon berger trouve un pâturage pour ses brebis (10,9), sera certes essentiel. Mais ce ne sera pas une tâche à accomplir en périphérie de sa personne ; il en sera affecté. Il devra devenir berger, à l’instar de Jésus, le Bon Berger par excellence. Le vrai berger va jusqu’à livrer sa vie pour ses brebis (10,12). Jésus l’a fait, Pierre le fera aussi comme Jésus le lui annonce d’une manière quelque peu mystérieuse (v. 18-19). On se saisira de lui et, comme son maître et Seigneur (13,13), il étendra les mains sur une croix et sera conduit à la mort. Ce jour-là, mais sûrement bien avant, il sera vraiment entré et demeuré dans l’amour (agapè) du Fils qui est aussi l’amour du Père, comme Jésus l’y avait invité (15,9).

Pierre en pleine action !

Et voici maintenant Pierre en train d’exercer sa mission après la Pentecôte en compagnie de Jean, qui reste en retrait (première lecture : Actes 3,1-10). Les gestes et les paroles de l’Apôtre s’inscrivent dans la continuité de ceux de Jésus, au nom duquel il intervient (v. 6). Comme Jésus avait demandé au paralysé de se lever et de prendre son brancard (Lc 5,24) [5], Pierre ordonne au mendiant de se lever et de marcher (v. 6). Comme Jésus avait touché le lépreux (Lc 5,13), Pierre prend la main de l’infirme (v. 7). Comme Jésus avait remis debout la fille de Jaïre (Lc 8,55), Pierre relève l’homme (v. 7). Et cela provoque les mêmes réactions qu’autrefois pour Jésus. L’ancien boiteux loue Dieu (v. 9) ce qui, du coup, confirme la justesse de l’agir de Pierre qui n’a pas cherché à en tirer une gloriole personnelle. Pour reprendre l’image de l’Évangile selon Jean, il est devenu berger pour les brebis et non un mercenaire dédié à ses propres intérêts (Jn 10,12-13). Les témoins de la scène en sont absolument dépassés, stupéfaits, désorientés (v. 10) ! Contrairement au mendiant, ils ne savent pas nommer ce qui est arrivé comme étant un don de Dieu. Ainsi réagit-on parfois sur le seuil du mystère ; heureux alors ceux et celles qui osent creuser la question qui peut-être s’insinue en eux.

Une révélation qui change tout

Dans sa Lettre aux Galates [6] (seconde lecture : Ga 1,11-20), Paul raconte sa propre trajectoire, de la persécution des chrétiens à son adhésion personnelle au Christ. Le point de vue est assez différent de celui développé dans les trois textes des Actes des Apôtres qui racontent le même événement [7]. Ici, ni lumière ni voix, mais une révélation par Dieu lui-même (v. 16), reçue dans l’intime de son être. Paul ne se convertit pas ; il revient à sa source. Il se reconnaît « mis à part dès le sein de [sa] mère » (v. 15). Ne le sommes-nous pas tous ? En pharisien zélé pour la Loi, il s’était mépris sur la direction qu’il devait emprunter. Voilà cependant que son cheminement connaît un tournant abrupt quand une rencontre vient métamorphoser sa vie. Il ne change pas pour autant de personnalité. Il demeure le même homme, fougueux et engagé, mais désormais uni pour toujours au Christ mort et ressuscité.

S’il explique tout cela aux gens de Galatie, ce n’est pas pour braquer les projecteurs sur lui-même, mais pour défendre son annonce de l’Évangile. Elle est en effet menacée. Des chrétiens de tendance judaïsante, c’est-à-dire voulant imposer aux nouveaux convertis d’origine païenne [8] la circoncision et les règles alimentaires juives, sont passés derrière lui, semant la confusion chez les Galates. Paul veut replacer les choses : l’Évangile qu’il leur a enseigné ne vient pas de n’importe où, mais de Jésus Christ lui-même qui le lui a révélé (v. 12). C’est donc à juste titre qu’il peut se prétendre apôtre comme ceux qui l’ont été avant lui (v. 17). Même s’il n’a pas été choisi par Jésus pour être un des Douze, il est vraiment son envoyé. Le fait qu’il se rende à Jérusalem rencontrer Pierre, témoigne de l’autorité qu’il lui reconnaît.

Envoyés chacun dans notre « limite du monde »

Nous n’oserions jamais nous comparer à Pierre et Paul ! Leurs parcours nous interpellent pourtant et nous posent la question de notre propre engagement au service du Christ. Allons-nous nous joindre à eux et même à la Création pour « proclamer la gloire de Dieu » et témoigner du Christ et de son « message » sur « toute la terre », avec ou sans « paroles », là où nous avons les pieds, chacun dans notre « limite du monde » (Ps 18,2.4.5) ?

Anne-Marie Chapleau, bibliste et formatrice au diocèse de Chicoutimi.

[1] Pierre a été choisi par Jésus pour l’être, tandis que Paul l’a été en vertu d’une révélation divine (voir plus loin).

[2] Lire en Ga 2,11-21 le récit de Paul sur son différend avec Pierre. Il y explique comment il s’est opposé avec Pierre (Képhas ou Céphas en araméen) pour l’inconstance de son ouverture aux païens.

[3] C’est le sens du mot « apôtre ».

[4] 18,17.25. Réponse habituellement traduite par « je n’en suis pas ».

[5] Nous renvoyons ici à des péricopes de l’évangile de Luc parce que les Actes des Apôtres en sont la suite.

[6] La Galatie est une région située en Asie Mineure (Turquie actuelle). Il existe diverses hypothèses sur ses délimitations.

[7] Ac 9,1-19 ; Ac 22,5-16 ; Ac 26,12-18. Le mot « conversion » (metanoia) est absent de ces textes comme de Galates.

[8] Le mot « païen », paganus en latin, signifie « paysan » et désigne les non-juifs.

Source : Le Feuillet biblique, no 2897. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans une autorisation écrite du site interBible.org.