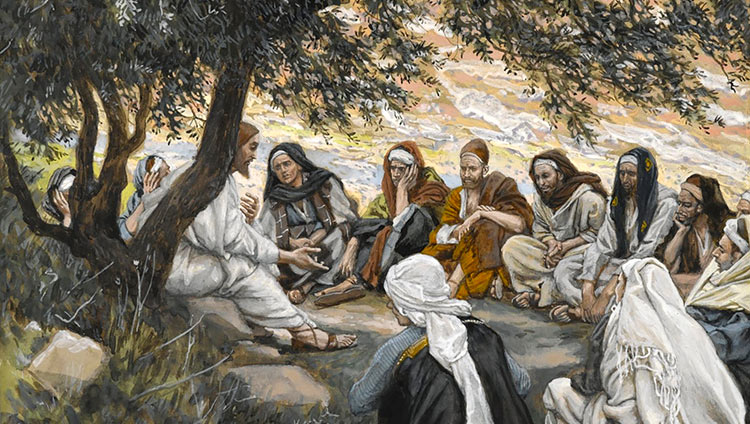

Recommandation aux apôtres. James Tissot, c. 1886-1896

Aquarelle opaque et plomb sur papier vélin, 21,9 x 16 cm. Brooklyn Museum, New York (Wikimedia).

Orienter et soutenir le temps de l’attente

Anne-Marie Chapleau | 1er dimanche de l’avent (C) – 1er décembre 2024

Anne-Marie Chapleau | 1er dimanche de l’avent (C) – 1er décembre 2024

La venue du Fils de l’homme : Luc 21, 25-28.34-36

Les lectures : Jérémie 33, 14-16 ; Psaume 24 (25) ; 1 Thessaloniciens 3, 12–4, 2

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

Le premier dimanche de l’Avent ouvre une nouvelle année liturgique. Sur un cycle de trois ans, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont tour à tour mis en lumière. L’année C met à l’avant-plan les textes de l’Évangile de Luc, le troisième selon l’ordre canonique.

Alors que nos regards et nos cœurs se tournent déjà vers Noël, la liturgie du temps de l’Avent vient orienter notre désir vers Jésus, pas d’abord comme Nouveau-Né de la crèche, mais surtout comme Christ qui détient les clefs de notre existence. Mais pas question que l’attente soit décrochée des défis du quotidien ! Bien au contraire, les textes nous y ramènent constamment. Ceux d’aujourd’hui fournissent un riche enseignement sur la priorité à accorder aux relations.

Une promesse et une espérance

Le thème de la promesse est au cœur de la première lecture d’aujourd’hui tirée de Jérémie. Après avoir averti sur tous les tons le peuple et ses dirigeants de la catastrophe à venir, le prophète change complètement de discours une fois Jérusalem tombée. Aux exilés emmenés à Babylone vers 587 avant Jésus-Christ, le Seigneur affirme haut et fort par la bouche de son prophète que, malgré les apparences, l’espérance n’est pas morte. Elle sommeille, tout comme le germe attend, dans le secret de la terre, le moment favorable pour poindre. Indéfectiblement fidèle, le Seigneur renouvellera son alliance avec la maison de David [1]. Il lui donnera un chef qui, contrairement à la majorité des rois qui ont dirigé les destinées du peuple, exercera [enfin] dans le pays le droit et la justice (v. 15). Le peuple pourra vivre heureux et en sécurité. Il sera sauvé ! Mais pour l’instant, c’est un peuple dispersé loin de chez lui qui entend ces promesses. Celles-ci lui permettront de tenir bon. Et la vie renaîtra en effet à Jérusalem au terme des cinquante années d’exil… sans qu’on puisse pour autant affirmer que la promesse du Seigneur a été accomplie dans toute sa plénitude. Si la liturgie propose aujourd’hui ce texte, c’est que, à la suite des auteurs du Nouveau Testament, elle reconnaît en Jésus ce « germe de justice » (v. 15) dont le Royaume, déjà présent, est en attente de sa pleine manifestation.

Aimer au quotidien

Tout comme Jérémie, saint Paul, dans la Première lettre aux Thessaloniciens, son plus ancien écrit à nous être parvenu, relie le présent de ses destinataires à un événement à venir, le retour du Seigneur (3,13). Ils doivent bien s’y préparer, pas en rêvassant, mais en accomplissant au quotidien de « nouveaux progrès ». Pour ce faire, ils pourront suivre les instructions qu’il leur a déjà fournies et qu’il a lui-même reçues du Seigneur (4,2). Celles-ci n’ont pas d’autre objectif que de les conduire à aimer toujours mieux et davantage, nourris du don de Celui qui sait rendre l’amour « de plus en plus intense et débordant » (3,12).

Un texte riche, mais déconcertant

Jésus aussi évoque une perspective lointaine en annonçant la venue du mystérieux Fils de l’homme. Pas plus que Jérémie ou Paul, il ne cherche à distraire ses auditeurs de leur vie présente. En mentionnant deux fois le Fils de l’homme et sa venue, dans le passage lu aujourd’hui (vv. 27 et 36), il inscrit le quotidien de ses disciples dans l’horizon plus large du plein épanouissement de leur relation au terme de tout. Le langage courant échoue à parler de cette réalité ultime et insaisissable. Aussi l’auteur de l’évangile met-il dans la bouche de Jésus un discours au style bien particulier. Parfois qualifié d’« eschatologique » parce qu’il parle de la fin des temps [2], celui-ci débute en fait dès 21,5. Sa lecture a de quoi susciter l’inquiétude. Jésus y annonce la destruction du Temple et la chute de Jérusalem (v. 6), ce qui surviendra effectivement en 70 lors d’une guerre entre les Juifs et les Romains. Il enchaîne en parlant de sujets peu réjouissants comme la guerre, la peste, les famines et les persécutions (v. 9-12).

Dans le texte de ce dimanche, qui débute au verset 25, il donne aux bouleversements à venir une ampleur cosmique. Il précise même que « les hommes mourront de peur » (v. 26). Difficile d’y reconnaître des propos visant à susciter l’espérance ! Et pourtant c’est bien leur objectif. Les moyens utilisés pour y arriver peuvent cependant nous désorienter. Ils puisent aux codes littéraires des apocalypses [3], avec leur abondance de symboles et de descriptions grandioses ou catastrophiques, pour annoncer la victoire finale de Dieu sur tout mal. En ce sens, ils dévoilent symboliquement le sens de la destinée humaine et son aboutissement. Il ne faut surtout pas les prendre au pied de la lettre ! Il n’est pas du tout anodin que Jésus prononce ce discours aux portes de la Passion (le récit de celle-ci débute au chapitre suivant). Cela met en lumière le lien étroit qui existe entre sa mort-résurrection, l’achèvement de toute chose et la venue du Fils de l’homme.

Un mot sur le mystérieux Fils de l’homme

Jésus ne dit jamais directement qu’il est le Fils de l’homme, mais les lecteurs attentifs des évangiles auront noté des correspondances frappantes entre ce qu’il en dit et ce qu’il lui advient à lui-même [4]. Tirée du livre de Daniel où elle correspond à un personnage céleste à qui est conféré tout pouvoir (Dn 7,13-14), cette figure apparaît à des moments cruciaux de l’Évangile de Luc, comme les annonces de la Passion (Lc 9,22.44 ; 18,31-33) ou le procès de Jésus (22,69). Le Fils de l’homme partage des prérogatives divines, comme l’autorité pour pardonner les péchés (5,24) ou la seigneurie sur le sabbat (6,5) et il siégera à la droite de Dieu (22,69). Jésus le mentionne aussi quand il parle, comme ici, de la parousie, c’est-à-dire sa venue à la fin des temps. Notons bien cependant que Jésus ne propose aucun programme ou calendrier de la fin du monde. Prendre ce qu’il dit au pied de la lettre conduirait à de malheureux contresens. Jésus nous emmène ailleurs. Mais où ?

Un fil conducteur

Dans son discours, Jésus distingue ce qui arrivera aux humains en général de ce qui concerne ses disciples. Considérés ensemble, les conseils, ordres et avertissements destinés à ceux-ci deviennent un fil conducteur : « Redressez-vous », « relevez la tête », « tenez-vous sur vos gardes », « restez éveillés », « priez en tout temps ». De toute évidence, Jésus prépare ses disciples à une rencontre en leur indiquant comment déjouer obstacles et tentations (v. 34). Il les invite à la vigilance et à la persévérance, et à maintenir en tout temps vivante la relation qui les unit à lui. Ces sages conseils sont une « voie » d’« amour et de vérité » aussi certaine que celle enseignée par le Seigneur autrefois (Ps 24). Par eux, Jésus invite ses disciples — et nous-mêmes par ricochet — à le suivre sur le plan existentiel et éminemment relationnel où il se situe toujours lui-même. Et c’est surtout lorsque nous vivons des moments qui nous apparaissent comme la « fin du monde » que la vigilance s’impose. Car les liens qui nous unissent à lui sont vitaux. L’enjeu est donc de les maintenir et d’ainsi réussir notre vie, ce que l’évangile traduit par se tenir debout devant le Fils de l’homme (v. 36). Là, enfin, notre relation avec lui se vivra dans la pleine lumière de la résurrection et non pas dans le clair-obscur de nos jours où sa présence demande sans cesse à être discernée. Il nous veut « debout », la tête relevée (v. 28), dans la posture de dignité que Dieu souhaite pour tous ses enfants.

Les textes d’aujourd’hui nous invitent chacun à leur manière à habiter avec espérance le temps de l’attente de la pleine réalisation des promesses.

Anne-Marie Chapleau, bibliste et formatrice au diocèse de Chicoutimi.

[1] C’est-à-dire son peuple formé des descendants du grand roi David. Ce peuple est parfois désigné par le nom de Juda, l’un des fils de Jacob, le patriarche dont est issu le peuple d’Israël, ou par celui de Jérusalem, la capitale du royaume de David.

[2] Eschatologie : du grec eskatos, dernier, et logos, discours. Donc discours sur les fins dernières.

[3] Le mot apocalypse (apo-kalypsis en grec) signifie « dé-voilement », « dé-cachetage ». Il a donc le sens de « révélation ».

[4]

Par exemple pour les trois annonces de la Passion : Lc 9,22.44 ; 18,31-33.

Source : Le Feuillet biblique, no 2867. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.