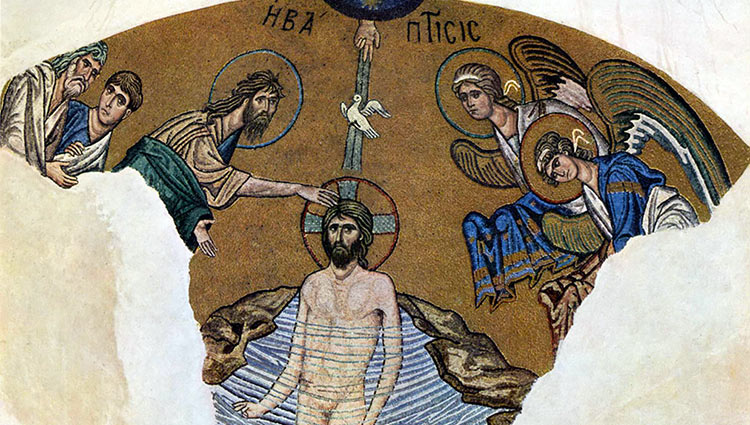

Le baptême de Jésus. Mosaïque (c. 1100) de l’église Daphné à Athènes (Wikipédia).

La grâce incarnée

Paul-André Giguère | Baptême de Jésus (C) – 12 janvier 2025

Paul-André Giguère | Baptême de Jésus (C) – 12 janvier 2025

Annonce du Messie et baptême de Jésus : Luc 3, 15-16. 21-22

Lectures : Isaïe 40, 1-11 ; Psaume 103 (104) ; Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

L’évocation du baptême de Jésus nous rappelle que tout est grâce, tout est donné, mais que ce donné nous parvient dans la nature, dans l’histoire sociale et politique, dans notre condition matérielle, dans les plaisirs de notre corps et les joies de notre esprit. Quelle bonne nouvelle!

La parole crée l’événement

Le récit de Luc commence par « Il arriva que... ». C’est plus fort que « Il était une fois... » qui annonce généralement une fiction. « Il arriva que », egeneto en grec. Ce verbe est un favori, presque un tic littéraire de Luc. On le retrouve 40 fois dans son évangile. Luc aime raconter « ce qui est arrivé », comme il l’annonce dès son prologue, où il écrit s’être « soigneusement informé de tout », avoir fait ses recherches au sujet des « événements » concernant Jésus (1,3). « Événement » est ici une traduction de pragmatôn, en grec, comme dans « pragmatique ». Luc était médecin, il avait le sens de la matière, de la chair. C’est un auteur qui a le sens du concret. Du réel. De ce qui est arrivé et qui a été transmis par des « témoins oculaires » (1,2). Ce qui l’intéresse, c’est de montrer la « solidité » des enseignements reçus de la toute première génération chrétienne (1,4).

Les deux premiers chapitres de son évangile sont clairement de pures compositions littéraires de Luc. Il les a rédigées pour transmettre, sous forme narrative, une théologie très élaborée. C’est avec le chapitre 3 que Luc nous fait entrer dans le temps de l’histoire. De ce qui est arrivé. Egeneto, il arriva que...

Les débuts de Jésus de Nazareth

Le chapitre commence par la mention de l’empereur romain Tibère, de Ponce Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias, Hanne, Caïphe. Et dans le bref texte retenu pour notre méditation en la fête du baptême du Seigneur, il nous met en présence d’un véritable événement, un événement accessible à tout historien consciencieux. Aux yeux de l’historien, en effet, le premier fait inéluctable concernant la personne de Jésus est sa rencontre avec Jean le baptiseur. C’est là le véritable début de Jésus de Nazareth, jusque là un modeste artisan d’une bourgade autrement inconnue.

La plongée rituelle dans la rivière Jourdain a instauré une rupture dans la vie de ce charpentier de village. Un début. Un départ. On pourrait dire : une véritable naissance. D’ailleurs, « egeneto » est aussi le verbe grec pour dire une naissance. Le baptême de Jésus, c’est le moment de sa nouvelle naissance, à laquelle selon Jean, il fera allusion en disant à Nicodème : « Personne, à moins de naître d’eau et d’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. » (Jean 3,5)

Après ces observations sur le texte, méditons sur deux choses importantes pour notre vie qui peuvent se résumer dans la formule « la grâce incarnée ».

La grâce

« La grâce ». Observons comment, dans le récit de Luc, les choses arrivent. On ne les fait pas arriver. Bien sûr, les gens, et Jésus comme les autres, avaient-ils d’abord décidé de quitter leur domicile pour se rendre dans la région du Jourdain. Mais ils n’ont pas d’initiative dans ce qui leur « arrive ». Le peuple est baptisé, Jésus est baptisé. On ne se baptise pas soi-même. Et puis, le ciel s’ouvre, l’Esprit descend, une voix survient. « Ça » arrive. « Il arriva que... »

Quelle belle manière de nous situer dans le champ de la grâce! Le champ de l’inattendu. De la surprise. De l’imprévisible. Presque de l’improbable. Déjà, pour Luc, l’entrée en scène de Jean le baptiseur est comme un quasi-miracle, sa mère Élisabeth étant une femme stérile avancée en âge (1,7). Et au sujet de Jean adulte, Luc explique sa mission et sa pratique du baptême en disant que « la parole de Dieu lui fut adressée » (1,2). Vous le voyez : dans cette histoire, Dieu a toute l’initiative. Gratuitement. Gracieusement.

En ce début d’année, laissons ces paroles raffermir notre foi et notre espérance. Alors que tant de sombres nuages planent sur nos têtes et que tant d’incertitudes obscurcissent notre horizon, nous sommes invités à demeurer ouverts et confiants : le ciel peut encore se déchirer, la voix peut encore se faire entendre. La fidélité de Dieu peut et va encore se manifester. Il va encore « arriver » quelque chose. Mais, et c’est la deuxième chose importante que je tire de notre texte, cela ne se fera que dans l’épaisseur de nos engagements humains les plus concrets. Car la grâce est incarnée. Elle s’est incarnée.

La présence divine en chair et en os

L’incarnation de la présence divine et de son salut, c’est ce dont nous parlent Noël et, encore ici, le récit du baptême de Jésus. Ce n’est pas dans la tête d’un sage philosophe ou les méditations profondes d’un ermite que cela « arrive ». Cela se passe à travers la matière : il est question d’une plongée dans l’eau d’une rivière, d’un souffle ou d’un vent qui vient d’en-haut, d’une « forme corporelle » comme celle d’une colombe, d’une voix qu’il est donné à Jésus d’entendre. Le toucher, l’ouïe, la vue sont mis à contribution. Il est aussi question d’engendrement, de naissance : « Tu es mon fils », dit la voix à cet homme qui était déjà inséré dans le temps – Luc précise qu’il a environ trente ans – et dans une lignée généalogique : fils de Joseph, d’Héli, de Mattat... »

N’est-ce pas dans ce que nous vivons à même notre chair que Dieu est venu et vient toujours nous rencontrer? Nous sommes issus de la rencontre des corps de nos ancêtres, et notre sexualité, qui est l’énergie de nos rencontres intimes, est un lieu de grâce. Notre corps est, Paul nous le rappelle, le « temple du Saint-Esprit ». « Notre sœur l’eau », comme l’appelait François d’Assise, rend concrète pour nous la grâce du créateur quand elle préside à notre gestation dans le sein maternel et est présente tout de suite après notre naissance, chaque fois qu’elle nous lave et nous purifie, qu’elle nous désaltère et nous rafraîchit.

Vivre dans la foi avec son corps et son âme

Le temps de Noël nous arrache à la tentation d’une foi désincarnée et même méfiante à l’endroit de notre corps. Le temps de Noël nous rappelle le caractère sacré de la matière vivante comme de la matière inerte. La spiritualité des Premières Nations n’a jamais perdu cela de vue. Mais nous, nous avons à le redécouvrir. Depuis le siècle des Lumières, la culture occidentale s’est articulée autour de la raison, de la pensée, s’affranchissant de plus en plus de la dépendance de nos conditions naturelles. Et en réaction contre un catholicisme qui s’était dégradé en dévotions et superstitions entourant les reliques, les lieux de pèlerinage, les offrandes de cierges, les nuages d’encens et la multiplication des statues, la tradition protestante a non pas emprisonné, mais concentré sa foi dans l’immatériel : la musique et l’enseignement de la Parole. Je suis encore glacé quand je me rappelle le rigorisme calviniste des pays nordiques qui suinte dans de grands films comme Fanny et Alexandre ou Le festin de Babette.

Le temps de Noël, temps de l’incarnation, nous réconcilie avec l’unité de notre être et l’unité avec l’environnement physique si mal en point aujourd’hui. Laissons-nous renaître, laissons-nous renaître à notre être tout entier, à l’épaisseur très concrète de nos relations entre nous, si douloureusement affectées par les mesures de distanciation que la situation sanitaire nous force à respecter. Laissons-nous renaître à la présence du divin dans l’histoire humaine et dans notre chair. Restons fidèles au message de Jésus, dont on a dit : « seul Dieu pouvait être aussi humain ». Restons fidèles à sa pratique, lui qui aimait toucher les gens, prendre les enfants dans ses bras, manger et boire, au point d’être accusé par certains, écrit Luc, d’être « un glouton et un ivrogne » (7,34). Apprenons de lui que tous les moyens sont bons pour faire sentir l’incroyable générosité d’un Père débordant d’amour. Apprenons de lui à « glorifier Dieu par notre corps » nous aussi (1 Corinthiens 6,20).

L’évocation du baptême de Jésus nous rappelle que tout est grâce, tout est donné, mais que ce donné nous parvient dans la nature, dans l’histoire sociale et politique, dans notre condition matérielle, dans les plaisirs de notre corps et les joies de notre esprit. Quelle bonne nouvelle!

Diplômé en études bibliques et en andragogie, Paul-André Giguère est professeur retraité de l’Institut de pastoral des Dominicains (Montréal).

Source : Le Feuillet biblique, no 2873. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation écrite du site interBible.org.