Crucifixion (détails). Simon Vouet, c. 1636-37. Huile sur toile, 216 x 146 cm. Musée des beaux-arts de Lyon (GetArchive).

Grand angle sur Jésus

Anne-Marie Chapleau | La Croix glorieuse (C) – 14 septembre 2025

Anne-Marie Chapleau | La Croix glorieuse (C) – 14 septembre 2025

Le fils médiateur : Jean 3,13-17

Les lectures : Nombres 21,4b-9 ; Psaume 77 (78) ; Philippiens 2,6-11

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

Les textes de ce dimanche embrassent le panorama très large du parcours de Jésus, Fils de l’homme, Fils unique, Christ et Seigneur, depuis son envoi par le Père jusqu’à son retour auprès de lui dans la gloire. Au centre de ce parcours, la croix, lieu paradoxal du plus bas des abaissements et du plus haut des élèvements, nous invite à la plus confiante des confiances. L’enjeu? La vie qui, dans l’expression la plus exubérante de sa plénitude relationnelle, est qualifiée d’« éternelle ».

Paroles de mort et paroles de vie

Prise au pied de la lettre, la première lecture, tirée du Livre des Nombres, a de quoi nous heurter. Elle brosse le portrait d’un Dieu instable et capricieux où cohabitent esprit de vengeance et esprit de compassion.

Mais la vérité de ce texte est ailleurs que dans une hypothétique exactitude historique. Regardons plutôt ce qui se passe du côté de la parole. Voilà un peuple qui, découragé par la dureté du désert, parle contre Dieu et contre Moïse, son chargé de mission, et qui les associe tous deux à un dessein de mort. Ces paroles, tout aussi empoisonnées que du venin de serpent, tuent symboliquement ceux qui les prononcent, ce que le texte fait voir en mettant en scène des serpents rampants à la morsure brûlante. Ceux-ci agissent comme révélateurs de la toxicité de paroles qui vont jusqu’à associer le Dieu libérateur à son exact contraire.

Le psaume 77 (78) ajoute son grain de sel au sujet des paroles désajustées du peuple. Du cœur inconstant des Hébreux qui errent dans le désert jaillissent des paroles mensongères qui cherchent à tromper le Dieu qui les a pourtant libérés.

Cependant, dès que le peuple se ressaisit, désavoue ses paroles accusatrices et appelle Dieu à son secours (Nb 21,7), celui-ci apparaît avec son seul et unique visage, celui de la miséricorde. Le serpent, désormais aérien, dressé et d’un bronze lumineux, évoque le salut divin. Comme le dit le psalmiste, Dieu préfère la miséricorde aux représailles vengeresses. Son alliance est indéfectible.

Dire, parler, n’est pas innocent ; nos paroles produisent des effets sur les autres et sur nous, pour la vie ou pour la mort. Comment parlons-nous ? Et, en particulier, que disons-nous de Dieu et à Dieu?

Qualifié pour parler des choses célestes

Pour sa part Jésus, que l’Évangile selon Jean présente comme le Verbe, la Parole de Dieu faite chair (1,14), dit toujours le vrai, pour la vie. Dans le court passage lu aujourd’hui, Jésus poursuit son dialogue avec Nicodème, le pharisien venu le trouver de nuit. Il lui a dit des choses étonnantes sur la naissance d’en haut (3,3-8). Il justifie ici sa compétence à le faire en s’identifiant à une figure céleste dont parlait déjà le livre de Daniel (Dn 7,13-14), le Fils de l’homme. Descendu du ciel, il peut parler en toute connaissance de cause des choses d’en haut. Puis, selon le dessein divin indiqué par l’injonction « il faut », il retournera auprès de Dieu.

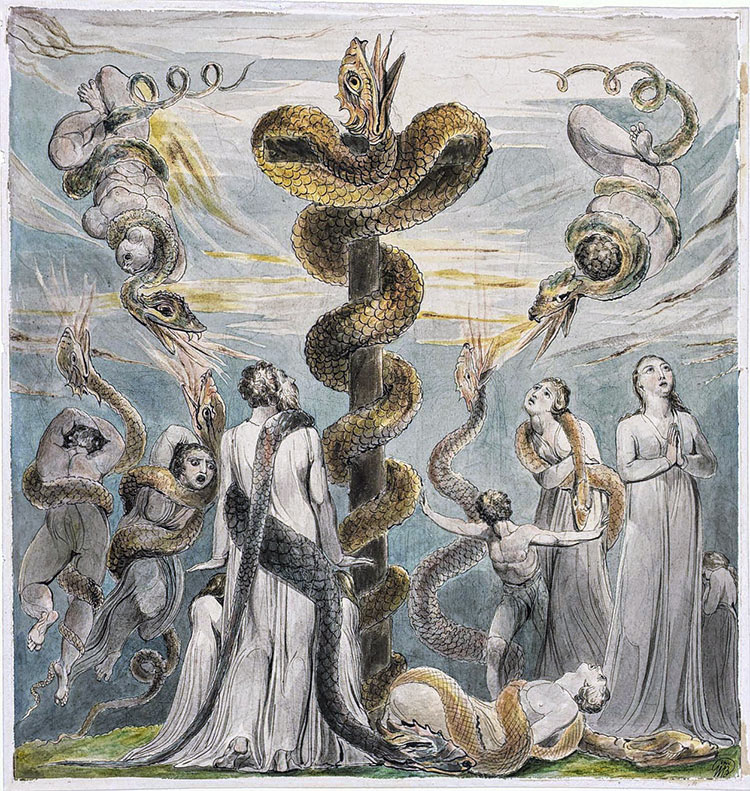

Le serpent de bronze. William Blake, c. 1801-03.

Illustration, 34 x 32,5 cm. Musée des beaux-arts, Boston (Wikimedia).

Jésus, serpent divin

Pour parler de cette remontée, Jésus a recours à la figure du serpent de bronze de Nb 21 (première lecture). Comme celui-ci avait été dressé « au sommet d’un mât » par Moïse, le Fils de l’homme sera lui aussi « élevé ». Mais comment donc ? Sur la croix ! Le quatrième évangile déploie, par touches successives, une formidable théologie de la croix. Au fil des textes, indices, annonces et révélations s’accumulent ; tout converge vers cette fameuse « heure » de la croix.

Chez Jean, le paradoxe de la croix est poussé jusqu’à son extrême limite. Sans effacer le côté souffrant de cet instrument de torture, Jean en transfigure le sens. La croix devient le trône de gloire où, élevé, le Fils de l’homme est source de vie éternelle pour tous ceux qui mettent en lui leur confiance (v. 15). Elle est « Croix glorieuse », ce qui a inspiré la fête célébrée aujourd’hui et dont l’origine remonte au temps de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem en 335 [1].

Le serpent de bronze agissait comme un antidote infaillible au venin mortel. Le Fils de l’homme offre beaucoup mieux : la guérison de toute soumission au mal et à la mort, la vie éternelle.

Dans ce texte, Jésus se présente aussi sous les traits du Fils unique envoyé par son Père, dans un grand mouvement d’amour. Le texte ajoute par la bouche de Jésus, comme par vagues successives, plus de précisions sur ce que signifie ce don de la vie éternelle. Son contraire serait de se « perdre » (v. 16) loin de la vie de relation à laquelle Dieu convie tous les humains. Le Fils n’est surtout pas venu pour « juger le monde », dans le sens de le condamner, mais pour lui donner son salut. Mais encore faut-il accepter ce don. Notre entrée à nous, humains, dans l’intimité vivifiante du Père, du Fils et du Souffle demande notre consentement, d’où la mention répétée du « croire » (v. 15.16). Oserons-nous, au quotidien, le « oui » de la confiance ?

Le Très-Haut se fait le Très-Bas [2]

La seconde lecture, tirée de la Lettre de saint Paul aux Philippiens, développe un autre point de vue sur la descente et la remontée du Christ Jésus. Paul cite ici un très ancien hymne christologique qui lui a été transmis. Cet hymne décrit comment la confiance totale que Jésus a manifestée envers son Père l’a conduit à l’extrême du dépouillement. Pour comprendre où la confiance intervient ici, il faut regarder le sens et la portée du mot « obéissant ». Littéralement, dans la langue grecque, obéir c’est « entendre sous ». En d’autres mots, c’est conformer sa vie à une parole sous laquelle on accepte de se placer parce qu’on lui fait confiance. Ainsi, Jésus, l’égal de Dieu, lui fait confiance au point de s’évider de son statut divin et de descendre au plus bas, jusqu’à la condition d’esclave [3]. En théologie, ce grand mouvement d’abaissement est désigné par le mot kénose. « Il s’est abaissé », traduit un verbe de la même famille et son sens très littéral est « s’est vidé ». Jésus ne s’est accroché à rien sinon à son amour et à sa confiance au Père. Il n’y avait en lui aucun désir de domination, aucun mouvement d’appropriation, il était entièrement don, et cela « jusqu’à la mort », jusqu’à donner sa vie sur la croix.

Mais l’hymne ne s’achève pas sur la mort de Jésus. Sa confiance envers son Père était absolument justifiée. Celui-ci ne le laisse pas au pouvoir de la mort, il l’élève, l’exalte, le place à ses côtés pour partager sa gloire. Il le dote d’un Nom qui, exprimant son identité profonde, dépasse tous les autres. L’épisode de la tour de Babel est renversé. Alors que des hommes orgueilleux avaient voulu se faire eux-mêmes un grand nom (Gn 11,4), Jésus reçoit son Nom de son Père. Les créatures de tous les espaces possibles — ciel, terre et enfers, compris comme lieux souterrains — sont conviées à se prosterner devant lui et à le reconnaître comme leur Christ et Seigneur.

Invitation à se vider de nous-mêmes

Mais ce n’est pas tout ! Nous sommes également invités à entrer dans le même mouvement d’évidement et de désappropriation que Jésus, dans la même confiance envers le Père. C’est ce que nous pourrions constater si nous lisions le verset qui précède le texte d’aujourd’hui (2,5). Paul y exhorte les Philippiens : « Ayez entre vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus ». Ces dispositions d’humilité et de détachement sont induites par l’accueil d’une parole qui appelle à fonder nos vies, non pas sur ce que nos mains pourraient agripper, mais sur la confiance envers le Père.

Paul, pour sa part, a emboîté le pas à son maître et accepté de se détacher de tout pour le suivre ; plusieurs textes en témoignent (voir par exemple Ph 3,8-11). Oserons-nous emprunter à notre tour ce chemin d’humilité et de service ?

Anne-Marie Chapleau, bibliste retraitée au Saguenay, était formatrice au diocèse de Chicoutimi.

[1] « Fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre », Liturgie et sacrements (CÉF).

[2] Allusion au titre d’un ouvrage de Christian Bobin, Le Très-Bas.

[3]

« Esclave » est une autre traduction possible pour le mot « serviteur » du texte liturgique.

Source : Le Feuillet biblique, no 2899. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans une autorisation écrite du site interBible.org.