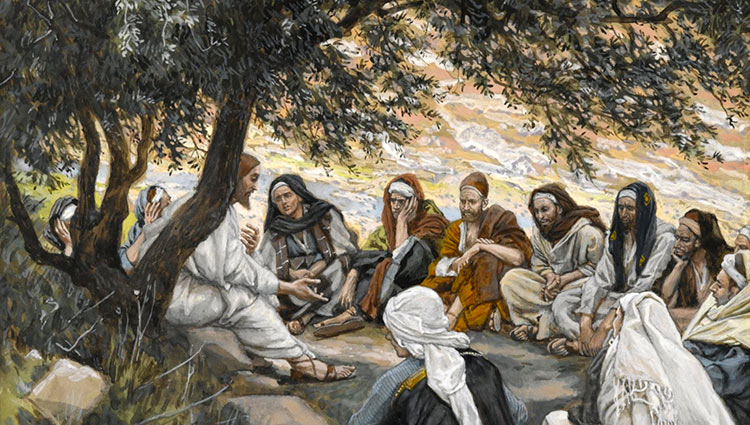

Jésus et ses disciples. James Tissot, 1886-1896.

Aquarelle opaque et graphite, 16,5 x 22,2 cm. Brooklyn Museum, New York (Wikipédia).

Que signifie être disciple de Jésus?

Odette Mainville | 23e dimanche du Temps ordinaire (C) – 7 septembre 2025

Odette Mainville | 23e dimanche du Temps ordinaire (C) – 7 septembre 2025

Renoncer à tout pour suivre Jésus : Luc 14, 25-33

Les lectures : Sagesse 9, 13-18 ; Psaume 89 (90) ; Billet à Philémon, versets 9b-10.12-17

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Des paroles attribuées Jésus qui peuvent sembler fort déconcertantes, voire irréalistes. Pourquoi faudrait-il effectivement, pour marcher à sa suite, pour être son disciple, assumer de telles conditions? En vérité, si l’on examine le sens profond de ce que signifie être un disciple de Jésus, ces mêmes paroles proposent non seulement un mode de vie favorisant l’épanouissement personnel, mais elles garantissent également un véritable amour envers les autres, sans pour autant exiger le sacrifice de sa propre vie. Mais pour bien s’y retrouver, cela implique que l’on doive d’abord mettre en perspective le modèle de vie qui a marqué le passage de Jésus en ce monde.

Jésus, modèle de vie

D’emblée, nous pouvons déduire que le modèle de vie incarné par Jésus traduisait intégralement la volonté de Dieu, car sa résurrection en est garante. En effet, en le ressuscitant, Dieu marquait de son sceau l’approbation intégrale du parcours sans failles qu’a été celui de son Fils. Bien que son parcours s’inscrive au sein de la religion juive, Jésus a néanmoins su s’écarter de ses préceptes chaque fois que l’exigeaient la promotion et le respect de la dignité humaine. Parmi les nombreux exemples qui le confirment, retenons les cas suivants qui le placent en porte-à-faux avec les directives de ceux de son entourage qui sont en position d’autorité.

Que l’on considère tout d’abord le choix de ses disciples. Aucun d’entre eux ne provient des classes dominantes du judaïsme de l’époque, pharisiens, sadducéens ou scribes ; tous sont, au contraire, d’humbles origines. On y trouve même un publicain, nommé Matthieu (Mt 10,3). Un choix qui, de prime abord, peut sembler des plus étonnants, considérant que les publicains étaient précisément des Juifs chargés de collecter des impôts auprès de leurs concitoyens, ce, au bénéfice de l’occupant romain. Ils étaient, en conséquence, personnages honnis de leur propre peuple.

Mais plus choquante encore, aux yeux des Juifs, est cette liberté que Jésus affiche relativement à l’observance du sabbat. Alors que le repos du sabbat constitue l’une des obligations les plus strictes en monde juif, et que l’interdiction d’accomplir quelque travail que ce soit est de rigueur, Jésus permet néanmoins à ses disciples, sous le regard scandalisé des pharisiens, d’arracher des épis de blé pour se nourrir (Mt 12,1-8). De plus, il opère de nombreuses guérisons en ce jour consacré, dont les suivantes : en faveur d’un homme à la main paralysée (Mt 12,9-14) ; de l’homme sous l’emprise d’un esprit impur (Mc 1,23-28) ; de la belle-mère de Pierre (Mc 1,29-31) ; d’un aveugle (Mc 8,22-26) ; et bien d’autres encore. Étonnamment, le simple fait d’arracher des épis de blé pour se nourrir ou d’opérer des guérisons le jour du sabbat était effectivement considéré comme travaux interdits.

Notons encore l’attitude de Jésus à l’endroit des Samaritains, ce groupe bâtard constitué d’un mélange juif et païen. Or, il était interdit aux Juifs de fréquenter ou simplement d’être en contact avec eux. Et pourtant, Jésus n’hésite pas à traverser la Samarie (Jn 4,4) et même à présenter un Samaritain comme modèle d’altruisme envers un homme victime de violence, lequel avait été ignoré par un prêtre et un lévite qui l’avaient retrouvé sur leur chemin, alors que le moribond sera ensuite secouru par un Samaritain (Lc 10,29-37). Mais plus marquant encore, cet épisode relatant l’entretien de Jésus avec la Samaritaine (Jn 4,1-42), sachant qu’il était interdit à la femme de paraitre en public sans être accompagnée du père, du mari ou du fils majeur. Cette Samaritaine qui, par la suite, se fera porte-parole du message de Jésus auprès de ses concitoyens, dont plusieurs d’entre eux, rejoints par son témoignage, se convertiront (Jn 4,39).

Que dire surtout de la libération que Jésus a apportée aux femmes? Libération qui prend divers visages, comme en témoigne chacune des situations où des femmes en ont été bénéficiaires. Le cas de chacune illustre effectivement un préjugé social ou religieux qui lui est infligé ; préjugé qui sera alors aboli par une intervention de Jésus en sa faveur. Voici quelques exemples remarquables :

- La veuve de Naïm, dont le décès prématuré de son enfant a entraîné une perte de sécurité financière et affective (Lc 7,11-17).

- La femme atteinte d’hémorragie, ainsi privée d’une vie conjugale normale lui permettant de donner naissance, sachant que la reconnaissance de la dignité féminine était particulièrement liée à la maternité (Lc 8,44-48).

- Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, qui accueillent Jésus chez elles en l’absence d’un homme, ce qui laisse entendre que Jésus a des amies parmi les femmes qu’il se permet de visiter (Lc 10,38-42 ; Jn 11,1-45).

- Marie, sœur de Lazare, assise aux pieds de Jésus, recevant son enseignement, position privilégiée, strictement réservée à la minorité d’hommes qui ont la possibilité de s’instruire (Lc 10,39).

- La femme accusée d’adultère, que Jésus sauve de la lapidation (Jn 8,1-11).

- Les femmes présentes à la croix et au tombeau, alors que les disciples ont pris la fuite (Lc 23,49.55 ; Mt 27,55-56 ; Mc 15,4-47 ; 16,1-2 ; etc.) et celles bénéficiaires d’apparitions (Mt 28,9-10 ; Jn 20,11-15).

Être disciple de Jésus

Être disciple de Jésus impliquerait-il donc, comme le suggère le texte de l’Évangile de Luc, qu’il faille sacrifier l’amour de ses proches et même de sa propre vie? Tout au contraire! Être disciple de Jésus implique que l’on choisisse son mode de vie comme modèle personnel ; que l’on choisisse de marcher sur ses traces et alors, de toujours se questionner sur les choix qu’il ferait dans telle ou telle circonstance. Être disciple de Jésus implique encore de se questionner quant à l’accueil qu’il réserverait à ceux de son entourage immédiat et aux êtres humains en général.

Tout le discernement qu’implique alors le choix d’être disciple de Jésus est rendu possible pour quiconque veut le suivre, considérant que les êtres humains ont appris à connaitre la volonté de Dieu du fait qu’il leur a « donné la Sagesse et envoyé d’en haut (son) Esprit Saint » dans le monde. « C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui plaît (à Dieu) et, par la Sagesse, ont été sauvés ».

Comme le précise encore Luc, pour marcher sur les traces de Jésus, il faut cependant s’engager dans une réflexion approfondie, à l’instar de celui qui veut bâtir une tour et de celui qui décide de partir en guerre. Il est effectivement crucial de bien comprendre les exigences et les contraintes liées à de tels projets avant de s’y lancer. Autrement dit, choisir de suivre Jésus implique de faire preuve de lucidité et de discernement. Être disciple de Jésus, c’est opter pour ses choix, en les actualisant au jour le jour. À cet effet, il importe surtout de chercher à comprendre la volonté de Dieu. Qui peut mieux nous guider sur cette voie que Jésus ?

Le texte de l’Évangile de Luc dit encore : « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Il importe de bien comprendre que de « porter sa croix » n’a rien de masochiste, mais implique qu’à la manière de Jésus, on assume sa propre vie, ses responsabilités et les comportements sociaux alors impliqués.

Conclusion

Nous pouvons brièvement conclure qu’un être humain peut ignorer Jésus et aimer ses proches, sans pour autant sacrifier sa vie ; autrement dit, mener sa propre vie sans être son disciple. Par contre, on ne saurait être disciple de Jésus sans aimer sa famille immédiate, ainsi que son prochain en général, car ces conditions sont déjà implicitement comprises dans le choix d’être son disciple. Être son disciple exige effectivement que l’on vive à sa manière, tout en se rappelant toutefois que ce mode de vie n’est jamais un acquis définitif, mais un devenir qui se bâtit au jour le jour.

Odette Mainville est auteure et professeure honoraire de l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.

Source : Le Feuillet biblique, no 2898. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans une autorisation écrite du site interBible.org.