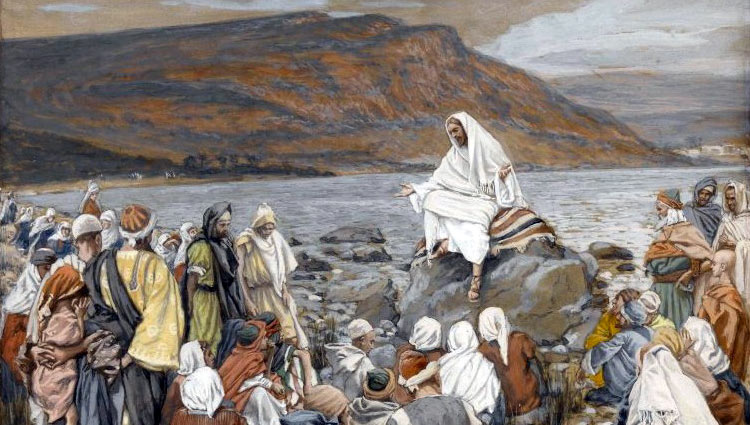

Jésus enseigne au bord de la mer. James Tissot, James Tissot, 1886-1896.

Aquarelle opaque et graphite, 17 x 23,5 cm. Brooklyn Museum, New York (Wikipédia).

Vers une éthique bienveillante

Patrice Perreault | 6e dimanche du Temps ordinaire (C) – 16 février 2025

Patrice Perreault | 6e dimanche du Temps ordinaire (C) – 16 février 2025

Le bonheur et le malheur : Luc 6, 17.20-26

Les lectures : Jérémie 17, 5-8 ; Psaume 1 ; 1 Corinthiens 15, 12.16-20

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

Dans les textes de ce dimanche, on parle de la vie. En philosophie, nous pourrions ajouter de la vie bonne, de la vie qui construit un sens potentiel pour soi et pour la collectivité. Il s’agit d’une ligne traversant l’ensemble des textes liturgiques.

Un Dieu punisseur?

Les béatitudes lucaniennes mentionnent une série de malheurs (Luc 6,24-26). Dans le contexte, il s’agit moins d’imprécations et de punitions que, reprenant le style biblique prophétique, une invitation à la conversion et au changement de vie (Luc 10,13 ; 11,42-52).

Dans des passages se référant à l’Alliance, le langage biblique fait souvent appel à des châtiments divins en cas de rupture. Cette allégorie a favorisé, dans l’imaginaire chrétien, une opposition entre une image d’un dieu vengeur présente dans le Premier Testament et celle d’un dieu amour dans le Second. Or, ces images traversent l’ensemble de la Bible. Nous retrouvons des images de tendresse dans le Premier Testament (Isaïe 49,15) ou ce magnifique verset du prophète Osée : Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer (Osée 11,9). Par ailleurs, des passages évangéliques sont particulièrement durs comme dans la parabole du vêtement comme l’illustre l’évangile de ce dimanche ou d’autres textes comme celle du festin nuptial : Alors le roi dit aux serviteurs : Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. (Matthieu 22,13)

Il importe de mentionner qu’il s’agit d’images pour décrire les conséquences d’un chemin s’éloignant des principes éthiques définis par l’Alliance. Il ne s’agit aucunement de « punition divine », mais des résultats provoqués par des choix problématiques. Cela est si vrai que le passage de Genèse 15 décrit les conséquences en cas de rupture d’Alliance pour la divinité : elle subira le sort des animaux dépecés (Genèse 15,17).

Une éthique de vie

La première lecture, tirée du livre de Jérémie, reprend les formules et la structure des analogies de sagesse où la métaphore végétale devient l’image même de la Sagesse tant recherchée (Sirac 24,13-22). De plus, elle laisse transparaître un enracinement profond dans la vie (Psaume 52,10 et Proverbes 3,18). Cette vitalité provient essentiellement de la divinité. Elle maintient en existence l’ensemble du monde, de sa complexité et de son inextricable toile relationnelle.

Le choix de la vie s’inscrit dans une tradition prophétique où est dénoncé l’abandon par Israël de l’Alliance qui constitue la voie royale pour parvenir à une existence dignement humaine comme le souligne ce passage fondateur de l’éthique biblique : Deutéronome 30,15-16.19-20.

L’éthique dont il est question ici traite en priorité de la compassion envers les êtres humains particulièrement les plus vulnérables à des exactions : C’est lui qui rend justice à l’orphelin et à la veuve, qui aime l’immigré, et qui lui donne nourriture et vêtement. Aimez donc l’immigré, car au pays d’Égypte vous étiez des immigrés (Deutéronome 10,18-19).

Si ces principes concernent des personnes, ils recèlent également et surtout une dimension collective et communautaire comme le dévoile le concept plus environnemental de l’année sabbatique où à tous les sept ans, la terre est laissée en jachère et celui du Jubilé qui remet les compteurs à zéro en faisant la promotion de la dignité humaine (Lévitique 25,1-55).

Ce chemin vivifiant est synthétisé dans le Psaume 1. Celui-ci se caractérise par le vocabulaire sapientiel. Il reflète que la voie privilégiée pour vivre est le respect de la Torah. En d’autres termes, respecter les enseignements de la Loi conduit à une réussite humaine (Josué 1,7-8) d’où l’importance de la méditer et de l’intégrer (Psaume 1,2). Il importe ici d’observer que dans l’étymologie du vocable torah, il y a une conception où il ne s’agit pas d’abord de casuistique, mais bel et bien d’une orientation, d’une direction à emprunter.

Autrement dit, la Torah idéalement ne se réduit aucunement à une application passive et mécanique des préceptes, mais en vertu de l’orientation générale, de porter une attention particulière et bienveillante à l’autre, à la personne marginalisée et ostracisée. C’est un peu ce que Jésus revendique dans l’évangile matthéen (Matthieu 5,17). Il en résume la substance : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la Loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste (Matthieu 23,23).

L’éthique du disciple

Les béatitudes rédigées par le rédacteur lucanien, correspondant à la péricope évangélique de ce dimanche, se veulent avant tout une exhortation et une description du « bon » disciple. En effet, on y observe une différence avec celles de Matthieu tant par leur nombre (4 pour Luc et 9 pour Matthieu) que par leur objet : si celles de Matthieu accentuent l’importance des attitudes à adopter, celles de Luc met en lumière la dimension sociale du message évangélique. Il y est traité des besoins fondamentaux comme la nourriture (v. 21), les personnes souffrant de rejet (v. 22) et celles militant pour le Royaume (v. 23). Ces expressions se réfèrent à des promesses eschatologiques où s’opère une transformation phénoménale de la situation des personnes appauvries et marginalisées. En ce sens, les béatitudes font écho au Psaume 71 présentant un roi idéal : Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur ! (71,4). L’espérance figurée se centre alors sur le Seigneur Dieu qui apporte le droit et la justice comme cela s’observe dans les écrits apocalyptiques (Apocalypse 7,9 ; 21,1-4).

Cette confiance en Dieu pour la réalisation du rêve constant de l’humanité à un mode de justice ne conduit pas le disciple à une passive attente justifiant une démobilisation face aux enjeux terrestres, mais, à l’échelle des sociétés, à mettre en place cette option privilégiée pour métamorphoser les relations assujettissantes. À cet égard, l’évangile se veut une réminiscence de la dynamique de l’élection d’Israël. Cette vocation du peuple se veut avant tout une de libération, de justice sociale et de paix (Isaïe 42,6-7 ; 49,6). Cette intuition prend également forme dans la communauté idéalisée des Actes : Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun (Actes 4,34-35).

Il importe également de se rappeler que les béatitudes comportent avant tout une dimension collective et sociétale. Cela apparaît contre-intuitif face à nos réflexes spontanés d’y voir une interpellation personnelle. Cette nuance s’explique par la culture biblique différente de la nôtre où la posture première sur le plan éthique se centre sur l’individu. Or, cette conception plutôt récente se révèle étrangère au monde biblique. En effet, la dimension relationnelle et du groupe détermine foncièrement l’identité de la personne, d’où la tragédie du châtiment de l’exil. C’est pourquoi les textes bibliques ne se dissocient aucunement de l’aspect communautaire. Dans cette perspective, les sujets ne se considèrent non pas indépendants, mais interdépendants avec leur groupe et avec la divinité.

Une éthique intégrée

Dans la seconde lecture, on traite de la résurrection. Or, le passage accentue davantage l’étroite relation, le lien intime entre la personne disciple et le Christ. Sur le plan de l’éthique, cela implique une intégration de l’orientation morale des préceptes de la Loi.

Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » (Jérémie 31,33-34)

Autrement dit, la personne et les sociétés sont invitées à concevoir la Loi non pas comme une série d’injonctions morales extérieures qui leur est imposée par une divinité arbitraire et capricieuse ; une sorte de figure parentale omnipotente, une hétéronomie en quelque sorte, mais comme une voie d’humanisation ouvrant une véritable construction d’un sens et d’une fécondité exceptionnelle tant pour soi que pour nos communautés. Cela met en exergue l’importance de prendre soin de l’autre défini fréquemment par l’expression anglaise care.

Une éthique bienveillante

L’éthique biblique se fonde sur des principes centrés sur les personnes. Depuis plusieurs décennies, de nouvelles approches en éthique, celles provenant des courants féministes dites du care, dépassent de loin la stricte dispensation de soin et se centrent sur les personnes. À cet égard, les deux éthiques partagent un point commun. D’une certaine manière, l’éthique chrétienne s’oriente naturellement vers celle du care en s’appuyant sur une interdépendance prophétique :

« Il s’agit de penser une subjectivité relationnelle qui conteste ouvertement la distinction entre autonomie et vulnérabilité. Cette conception de la subjectivité se fonde sur l’idée que chaque sujet évolue grâce à des réseaux relationnels de soutien et d’aide, et qu’il doit éprouver une responsabilité éthique et politique à l’égard d’autrui. Développer un souci de l’autre ne compromet pas la rationalité ou l’autonomie. Au contraire, une conception de l’autonomie comme faculté reposant sur les relations d’interdépendance rend visibles les responsabilités morales que tous•tes ont envers autrui. Pour les éthiciennes du care, l’autonomie est envisagée dans son acception relationnelle : elle n’est pas l’opposée de la dépendance, mais quelque chose qui se déploie toujours en composant avec cette réalité indépassable de la vie humaine [1]. »

Dans cette optique, le care comporte un objectif plus holistique qui vise à :

« Nous suggérons que le care soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie [2]. »

Diplômé en études bibliques (Université de Montréal), Patrice Perreault a travaillé pendant longtemps en milieu paroissial. Il est maintenant impliqué dans divers groupes communautaires à Granby.

[1] Cécile Gagnon, Marie-Anne Casselot, Existantes. Pour une philosophie féministe incarnée, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2024, p. 109.

[2] B. Fischer et Joan C. Tronto, « Toward a feminist theory of care », in E. Abel, et M. Nelson (dir.), Circles of Care : Work and Identity in Women’s Lives, State University of New York Press, Albany, New York, 1991, p. 40 cité par Joan C. Tronto, Un monde vulnérable : pour une politique du care, (Coll. Textes à l’appui/philosophie pratique), Paris, 2009, p. 143.

Source : Le Feuillet biblique, no 2878. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation écrite du site interBible.org.