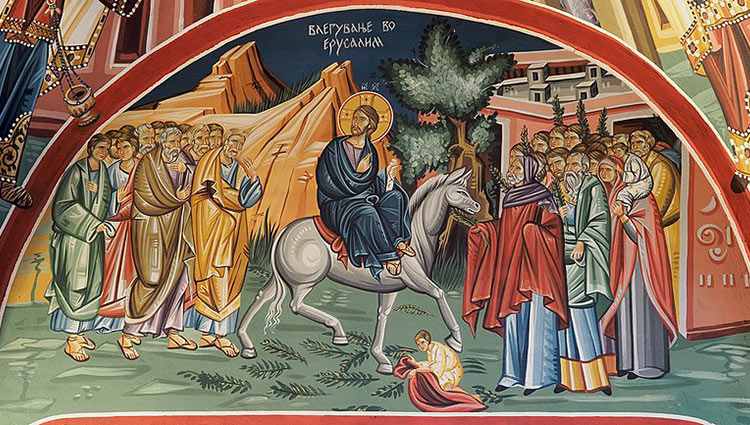

L’entrée triomphale à Jérusalem. Fresque de l’église de la Nativité de la mère de Dieu, Bitola (Petar Milošević / Wikimedia).

Un dimanche pour réfléchir !

Christiane Cloutier Dupuis | dimanche des rameaux et de la passion (C) – 13 avril 2025

Christiane Cloutier Dupuis | dimanche des rameaux et de la passion (C) – 13 avril 2025

Entrée solennelle à Jérusalem : Luc 19, 28-40

Récit de la Passion : Luc 22, 14 – 23, 56

Lectures : Isaïe 50, 4-7 ; Psaume 21 (22) ; Philippiens 2, 6-11

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

Luc comme Matthieu s’est inspiré du texte de Marc pour décrire cette entrée de Jésus à Jérusalem. L’entrée en scène de Jésus chez Luc est moins théâtrale que chez Marc car nous sommes dans les années 80-90 ap. J.C. et Luc sait que Jérusalem est tombée, que le Temple a été détruit. L’emphase sur une entrée messianique glorieuse a disparu. Luc, dès le chapitre 4, a mis l’accent sur la mission de Jésus en tant que christ/messie au service des anawîm, des « petits ». La sobriété est de mise. On ne retrouve ni le double « Hosanna » ni l’expression « le règne de David notre père ». À l’évidence Jésus a préparé son entrée. C’est ce que la tradition orale a retenu et transmis. Ensuite, Marc, premier rédacteur évangélique, raconte cet événement à sa façon en mettant l’accent sur la royauté messianique de Jésus. À la fin du chapitre 10, Bartimée (10,47-48) reconnaît Jésus comme « Fils de David » et prépare ainsi l’entrée de Jésus au chap. 11. Luc va reprendre ce récit mais présenter cette entrée en fonction de sa communauté hellénistique.

Situation géographique

Jésus et ses disciples avaient quitté Jéricho (Lc 19,1) et après avoir franchi quelque vingt kilomètres, arrivent aux abords de Jérusalem (v. 29). Il approcha de Bethphagé et de Béthanie. Bethphagé veut dire « lieu des figues vertes » et était une manière de faubourg de Jérusalem, située à 3 kilomètres au nord-ouest de Béthanie, à un kilomètre de Jérusalem. Le nom de Bethphagé est aujourd’hui porté par l’église et le couvent des Franciscains. Béthanie signifie la « maison du pauvre », et est située sur la pente orientale du mont des Oliviers, à 3 kilomètres de Jérusalem. Aucun de ces deux bourgs n’ont de liens scripturaires avec la venue du Messie. Le mont des Oliviers n’en a guère davantage même si Dieu doit poser ses pieds sur le mont dans l’oracle apocalyptique en Zacharie 14,4-5. S’il est juste de placer Bethphagé et Béthanie « au mont des Oliviers », l’ordre dans lequel Luc (voir Mc 11,1) les énonce est l’inverse de l’itinéraire quand on vient de Jéricho.

Planification de l’entrée

Arrivé à cet endroit, Jésus planifie son entrée à Jérusalem car rapporte Luc, il envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face et … vous trouverez un ânon attaché que personnes n’a jamais monté ». Ce village peut être Bethphagé ou Béthanie. C’est là qu’ils trouveront « un ânon attaché ». Le mot traduit par « ânon » est pôlos en grec. Ce n’est pas un hasard car en Za 9,9 (selon la Septante) il est écrit : « Voici que ton roi vient vers toi… Jérusalem, humble et monté sur un ânon ». Les mots importants ici sont « ânon » et « jamais monté ». Les deux sont porteurs d’une symbolique extraordinaire et d’un double message.

D’abord le choix de l’ânon : l’âne a toujours été considéré comme une bête de somme. C’est la bête dont se servent les paysans pour faire les durs travaux et porter de lourdes charges. Ces animaux n’ont pas le panache des chevaux, l’animal des rois, des riches et des chevaliers. En choisissant cet animal, Jésus veut être à hauteur humaine. On peut le toucher puisqu’il n’est pas « surélevé » comme un roi à cheval. Il circule à la hauteur des gens qui sont là et les regarde dans les yeux.

Ensuite, l’âne est vu comme une bête de somme, une bête au service de l’humain. Ce sont deux messages essentiels : Jésus, un roi humble et doux qui n’écrase pas son peuple mais qui se met à la portée de chacun. Jésus, un roi qui veut être au service de son peuple. Le récit précise que l’animal n’a jamais été monté. Or, il ne doit pas avoir été monté, pour obéir à la règle selon laquelle « un animal… ne doit pas avoir servi si l’on veut honorer la personne à laquelle il est destiné [1] ». Jésus étant le « roi-messie », le détail est important.

Jésus prophète

En donnant l’ordre de détacher la bête, Jésus a prévu la réaction légitime des propriétaires : « Pourquoi le détachez-vous ? » (v. 31). Il fournit d’avance la réponse aux deux disciples qui devront dire : « Parce que le Seigneur en a besoin ». Ces versets font allusion à Jésus comme « prophète ». De plus, Jésus semble s’inspirer ici de la pratique de la réquisition, en faisant dire à ses envoyés pour expliquer leur geste : « le Seigneur en a besoin ». À l’évidence, ce fut très efficace ! Montrer Jésus planifiant son entrée à Jérusalem et prévoyant à l’avance comment cela se passerait, y compris la réponse à donner aux propriétaires, confirme ainsi sa mission prophétique qui était réelle même si on ne parle jamais de cette facette de Jésus. Luc est celui qui met le plus en évidence ce rôle qu’a rempli Jésus (Lc 7,39 ; 9,19). C’est d’autant plus important d’en être conscient que beaucoup de Juifs du 21e s., y compris en Israël, le considèrent maintenant comme un grand prophète.

Le Seigneur…

Le titre de Seigneur que Jésus se donne ici et qui fait directement allusion « au droit de réquisition », ne doit pas occulter l’importance de ce titre donné à Jésus par Luc. Il est le seul évangéliste à appeler Jésus le Seigneur quand il parle de lui. Étant de la troisième génération chrétienne, Jésus représente pour lui et sa communauté le Seigneur glorifié comme semblent l’avoir décrit les témoins qu’il a interrogés (1,3). Luc lui attribue ce titre plusieurs fois dans son évangile.

L’entrée « parousiaque » de Jésus

Ils amenèrent la bête à Jésus, puis jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus ; et à mesure qu’il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route (19,35-36). C’est un geste que décrit la Bible (2 Rois 9,12c.13) lors de l’acclamation de Jéhu comme roi : « Je t’ai oint comme roi d’Israël et ils prirent chacun son manteau et le mirent sous lui … et ils dirent Jéhu est roi ! » Nul ne peut affirmer si Luc connaissait ce récit. Sa communauté et lui sont de culture hellénistique. Mais on constate que Luc contrairement à Mc et Mt, donne le titre de roi à Jésus probablement parce que son auditoire est de culture hellénistique et que l’expression « Fils de David » pourrait ne rien signifier pour eux alors que le terme « roi » est très concret et parlant : « Béni Celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur ».

L’accueil royal réservé à Jésus à ce moment, s’explique bien dans leur culture puisque l’on sait qu’à cette époque, on accueille la joyeuse entrée des souverains (rois, empereurs, magistrats supérieurs) ou la présence, la manifestation d'une divinité de cette façon : on jetait aussi des fleurs au passage du personnage et on couvrait, le sol de vêtements pour l’honorer comme ici. Ce rituel portait le nom de parousie ! Et Luc a bien rendu l’atmosphère de joie qui régnait : « … tous les disciples, en masse, remplis de joie se mirent à louer Dieu pour tous les actes de puissance (et non miracles en grec) ». Il y a ici contamination entre les deux sens, technique et religieux parce que c’est Jésus en tant que Messie royal, c’est-à-dire le Choisi de Dieu (Mt 3,17) et celui qui a reçu l’onction royale Lc 4,16a) qui fait son entrée à Jérusalem.

Conclusion

Que signifie ce récit pour nous du 21e s. si loin de ces coutumes? Pour apprécier ce texte, il faut se remettre dans l’atmosphère liturgique du carême et méditer sur le sens de tout ce qu’a vécu Jésus à cause de sa mission messianique. Il a connu de nombreuses joies et marques de reconnaissance mais aussi des contestations, des remises en question et des menaces de mort. Il savait que ce serait difficile à Jérusalem. Les trois évangiles synoptiques le montrent retarder le plus possible sa venue en Judée ; Jean 17,3-5 le démontre aussi. Mais les Judéens avaient droit, eux aussi, à sa proclamation de la Bonne Nouvelle. C’était cela sa mission, sa vocation de Messie.

Le mandat était clair à son baptême (Mc 1,11). Sa façon de parler de Dieu, de le rendre présent et si facile d’accès est unique dans l’Histoire. Sa capacité à montrer que Dieu veut se faire proche, veut nous aider à traverser la vie est unique également. Il a développé un art de vivre exceptionnel. Si seulement on écoutait (et l’Église institutionnelle) ce qu’il a dit. Profitons de ces quelques jours avant Pâques pour méditer sa Parole et pour nous souvenir de cet événement joyeux qu’il a pu expérimenter avant sa crucifixion. Décidons de prendre l’habitude de l’écouter et de nous mettre à son école.

Formatrice spécialisée en études bibliques, Christiane Cloutier Dupuis détient un doctorat en Sciences religieuses (option Exégèse) de l’UQÀM.

Source : Le Feuillet biblique, no 2886. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation écrite du site interBible.org.

[1] Simon Légasse, L’évangile de Marc, Tome 2, éd. Cerf, p. 663.