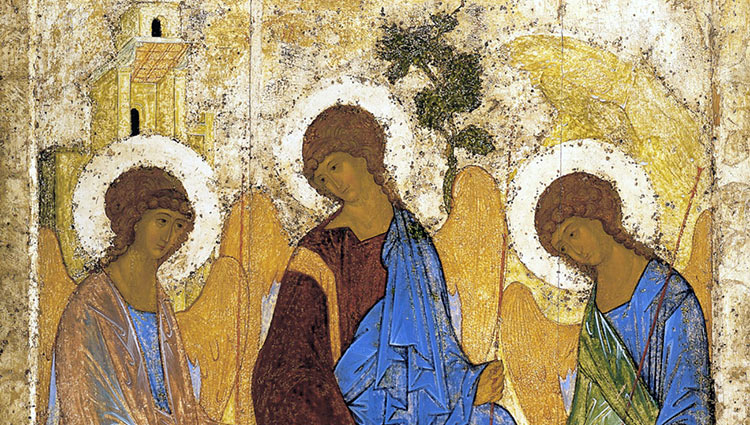

La sainte Trinité. Andreï Roublev, 1411 ou 1425-1427. Icône, 142 x 114 cm (Wikimedia).

La Trinité, une créativité dynamique

Paul-André Giguère | Sainte Trinité (C) – 15 juin 2025

Paul-André Giguère | Sainte Trinité (C) – 15 juin 2025

La venue du Défenseur : Jean 16, 12-15

Les lectures : Proverbes 8, 22-31 ; Psaume 8 ; Romains 5, 1-5

Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.

Dans le discours d’adieu placé par Jean juste avant le récit de la Passion, la conscience de Jésus que son œuvre, à peine ébauchée, va demeurer inachevée transpire à chaque ligne. « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire... » Comme l’écrit Francine Carillo, « le Plus-que-Vivant ne meurt pas d’une belle mort, il choisit d’être un homme interrompu [1] ».

Il y a un avenir

Loin de sombrer dans un profond sentiment d’échec, le Jésus de Jean entrevoit l’avenir avec une hauteur singulière. Car tout comme chez les synoptiques, sa vie était toute orientée vers la venue du Règne de Dieu, chez Jean, toute sa vie se comprend comme une participation à « l’œuvre de Dieu [2] » que Jésus désigne comme « le Père qui m’a envoyé ». Et ce n’est pas l’interruption violente de sa mission qui mettra fin à l’œuvre du Père. Ce dernier va la poursuivre. Il y a un avenir, comme le révèle le texte de Jean où tous les verbes dont l’Esprit est le sujet sont au futur. « Il viendra... il vous conduira... il dira... il va venir... il fera connaître... il me glorifiera... il recevra ».

Cet avenir de Dieu et de son projet s’accomplit par l’Esprit qui a animé Jean Baptiste, Jésus, puis ses disciples jusqu’à nous. « J’ai vu l’Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui » (Jean 1,32) : ainsi débute le témoignage de Jean Baptiste. Aussi, après avoir parlé de « l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui » et dit que « il n’y avait pas encore d’Esprit parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié » (7,39), Jean relate qu’après sa glorification, le Ressuscité souffla sur les siens en leur disant : « Recevez l’Esprit Saint »; par lui, son œuvre de réconciliation sera poursuivie quand ils pardonneront les péchés (20,22-23).

Dans le texte de ce dimanche, l’Esprit est présenté comme un révélateur. C’est par lui que les disciples vont relire la vie et l’enseignement de leur maître, qu’ils n’avaient jusque-là pas compris (Jean 8,27-28 ; 10,6 ; 12,16). C’est par l’Esprit qu’à travers le filtre de la mort et de la résurrection du Christ, les disciples vont « comprendre » et, dans l’élan de leur découverte, porter témoignage (14,26 ; 15,26-27).

L’Esprit que nous avons contemplé et célébré dimanche dernier à la Pentecôte est une énergie créatrice : l’Esprit ne radote pas, mais « il conduit dans la vérité tout entière ». Au fil du temps, du nouveau va apparaître : de l’incompris sera éclairé, de l’ébauché deviendra élaboré, de l’implicite se déploiera dans la lumière. C’est ce qu’on appelle la tradition.

La tradition vivante

Les Témoins de Jéhovah ne cessent d’argumenter, parfois de manière très développée, leur conviction que la Trinité est une invention tardive étrangère à la Bible [3]. Pour eux, comme pour certains groupes chrétiens dits fondamentalistes, il n’y a de référence pour la foi que dans le texte biblique. Ce qui est écrit, rien que ce qui est écrit, comme c’est écrit. Point final. La suite de l’histoire chrétienne n’a de valeur que dans la mesure où elle correspond exactement à ce qui se donne à lire. L’expérience de la foi est ainsi, pour ainsi dire, prisonnière du passé.

C’est bien pourtant d’avenir que parle le texte évangélique de ce jour. La foi en la Trinité a pris naissance et s’est développée à partir des nombreuses mentions du Père, du Fils et de l’Esprit parsemées principalement dans les lettres de Paul et culminant dans la parole de mission du Ressuscité à la toute fin de l’évangile de Matthieu, là où le Christ passe pour ainsi dire à ses disciples le relais de sa mission : « Allez! Dans le monde entier... baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » (28,20)

La mission dont il s’agit ici n’est pas affaire de répétition littérale, de reproduction et de mimétisme des formes et des structures anciennes. Parce que l’Esprit Saint est créateur, ce ne sont pas des phrases ni un livre qui se transmettent depuis deux millénaires : c’est un approfondissement, une élucidation, de nouvelles formulations, de nouvelles formes de vie. Quelle justesse s’exprime dans ce passage de la constitution Dei Verbum du deuxième concile du Vatican : « Cette Tradition qui vient des Apôtres progresse dans l’Église, sous l’assistance du Saint-Esprit ; en effet, la perception des réalités aussi bien que des paroles transmises s’accroît, soit par la contemplation et l’étude des croyants qui les méditent en leur cœur (cf. Lc 2,19.51), soit par l’intelligence intérieure qu’ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. » (§8).

Résister à la résistance

Malheureusement, il peut arriver que la tradition se coupe de sa source vivante et se dégrade en formalisme. On a alors affaire à cette « tradition des anciens » (Marc 7,3-9) à laquelle Jésus s’est heurtée et qu’il a combattue au nom de l’ouverture à la nouveauté de Dieu, qu’il comparait au vin nouveau que ne sauraient contenir de vieilles outres (Marc 2,22).

Bien sûr, c’est connu, qui dit « nouveauté » dit résistance. Il arrive que ce qui a été écrit et vécu dans le passé serve de frein à la nouveauté que l’Esprit appelle les chrétiens à introduire pour demeurer fidèles à la mission de « faire de toutes les nations des disciples » (Matthieu 28,20), donc en épousant les contours des cultures et en répondant aux défis inédits qui se présentent. La résistance prend souvent les traits de la nostalgie. Elle se nourrit du souvenir de manières de dire, de faire ou de prier qui marchaient, qui fonctionnaient, qui avaient fait leurs preuves, comme on dit. On n’est alors pas loin de fabriquer des casquettes avec les slogans Make Christianity Great Again! Make The Church Great Again!

C’est ici que le texte des Proverbes retenu pour ce dimanche apporte une précieuse contribution. Donnant la parole à la Sagesse divine, le texte parle non du passé au sens chronologique où il nous arrive de l’entendre (« J’ai été formée, je fus enfantée, j’étais là, je grandissais... »), mais du sens radical d’une origine toujours en marche. Autre nom de l’Esprit Saint, la Sagesse s’implique dans le cosmos et jusque dans l’aventure humaine. Elle « joue dans l’univers, sur sa terre, et trouve ses délices avec les fils des hommes » (Proverbes 8,31). Comme les enfants quand ils jouent, elle crée, elle invente, elle recrée. Et j’aime croire qu’elle y trouve ses délices, elle y prend plaisir, elle s’amuse.

Pour nous, chrétiens qui sommes interpellés par la foi en la Trinité, Dieu est tout sauf statique. La Trinité, énergie faite de relations créatrices et d’échanges où l’on se donne et l’on se reçoit, nous incite à aller de l’avant, à innover et créer pour demeurer fidèles à l’élan initial et pour garder sa pertinence, sa crédibilité et sa désidérabilité à la vie dont Dieu rêve pour toute l’humanité.

Diplômé en études bibliques et en andragogie, Paul-André Giguère est professeur retraité de l’Institut de pastoral des Dominicains (Montréal).

[1] Francine Carillo, Le Plus-Que-Vivant, Genève, Labor et Fides, 2009, p. 107.

[2] 2 Jean 5,17 ; 5,36 ; 6,28-29 ; 9,3-4 ; 10,25.37 ; 14,10 ; 17,4.

[3] « Trinité » (JW.org).

Source : Le Feuillet biblique, no 2889. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.