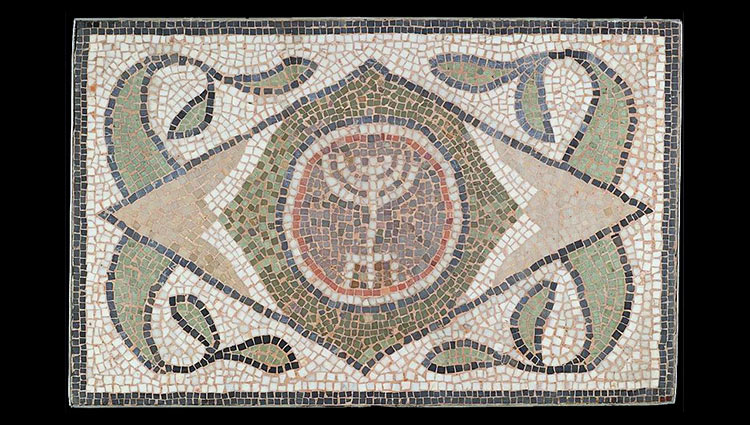

La ménorah, symbole du judaïsme.

Mosaïque d’une synagogue tunisienne (Hammam Lif) du 6e siècle de notre ère (Wikipédia).

Diaspora

Sylvain Campeau | 18 novembre 2024

Sylvain Campeau | 18 novembre 2024

Grec : diaspora

Ce terme transcrit en français à partir du grec peut être traduit par « dispersé » ou « dispersion ». Il désigne les communautés juives vivant à l’extérieur de la Palestine.

L’origine de cette dispersion commence probablement en 722-721 avant notre ère, avec une première déportation, après la chute du royaume d’Israël (celui du Nord), sous le roi assyrien Sargon II. Elle se poursuit après la chute du royaume de Juda, avec deux autres vagues de personnes déplacées en 596 et 586 avant notre ère. La Haute-Mésopotamie et la Babylonie ont donc accueilli les premières communautés juives de la diaspora et plusieurs membres de ces communautés sont restés sur place quand il était possible de retourner en Palestine. On doit à ces communautés la rédaction du talmud de Babylone, un recueil qui est encore considéré comme un élément important de l’enseignement religieux juif.

Les communautés juives en Égypte

Un autre lieu important de l’Antiquité où on retrouvait une concentration importante de membres de la communauté juive est en Égypte. Aucune déportation n’est signalée dans ce pays mais on sait que plusieurs juifs s’y sont réfugiés dans des moments troubles de l’histoire de la Palestine. Nous savons également que, sous la domination des Lagides, des prisonniers ont été installés en Égypte et en Cyrénaïque.

Les membres des communautés juives vivant en Égypte ont adopté le grec et se sont hellénisés. On leur doit la traduction grecque de la Bible hébraïque souvent appelée la « Septante ». Cette bible contient plusieurs livres (les deutérocanoniques comme Judith, Tobie, Sagesse, etc.) absents dans la version en hébreu. Cette bible est importante pour les premiers chrétiens qui la considéraient comme étant « inspirée ». Quand un texte de l’Ancienne Alliance est cité dans le Nouveau Testament, c’est habituellement la Septante qui est utilisée. On doit également aux communautés juives d’Égypte la rédaction, toujours en grec, de plusieurs livres apocryphes.

Pour avoir une idée de l’étendue des communautés juives dans les autres pays du monde hellénisé du 2e siècle avant notre ère, on peut lire ce passage qui reprend une lettre adressée au consul Lucius : 1 Maccabées 15,16-24. Dans le Nouveau Testament, le récit de la Pentecôte vient compléter le tableau avec un état de la situation au premier siècle : Actes 2,8-11.

Les communautés juives dans le monde gréco-romain

Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étrangers dans la dispersion (diaspora), dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie… (1 Pierre 1,1)

Sous Antiochus III, des colons militaires juifs ont été établi en Phrygie. Et de nombreuses communautés existaient aussi en Asie mineure (Bithynie, Galatie et Cilicie). Il faut penser ici à une émigration volontaire. Et c’est probablement la même raison qui explique la présence de communautés en Macédoine, en Grèce et aussi à Rome.

Dans l’empire romain, ces communautés sont souvent privilégiées. Les membres de la communauté juive qui ont la citoyenneté romaine sont dispensés de la conscription militaire. Dans plusieurs cités, on les autorise à construire des synagogues et à observer le sabbat. Pour leur faciliter le respect des interdits alimentaires, ces communautés ont accès à des marchés spéciaux.

C’est dans de telles communautés que Paul s’est d’abord adressé après sa conversion comme en témoignent ses lettres et les Actes des apôtres. Les premiers missionnaires ont fait la même chose comme le montre la citation plus haut et cette introduction de la lettre de Jacques : « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion (diaspora), salut! » (1,1)

Diplômé de l’Université de Montréal, Sylvain Campeau est bibliste et responsable de la rédaction.