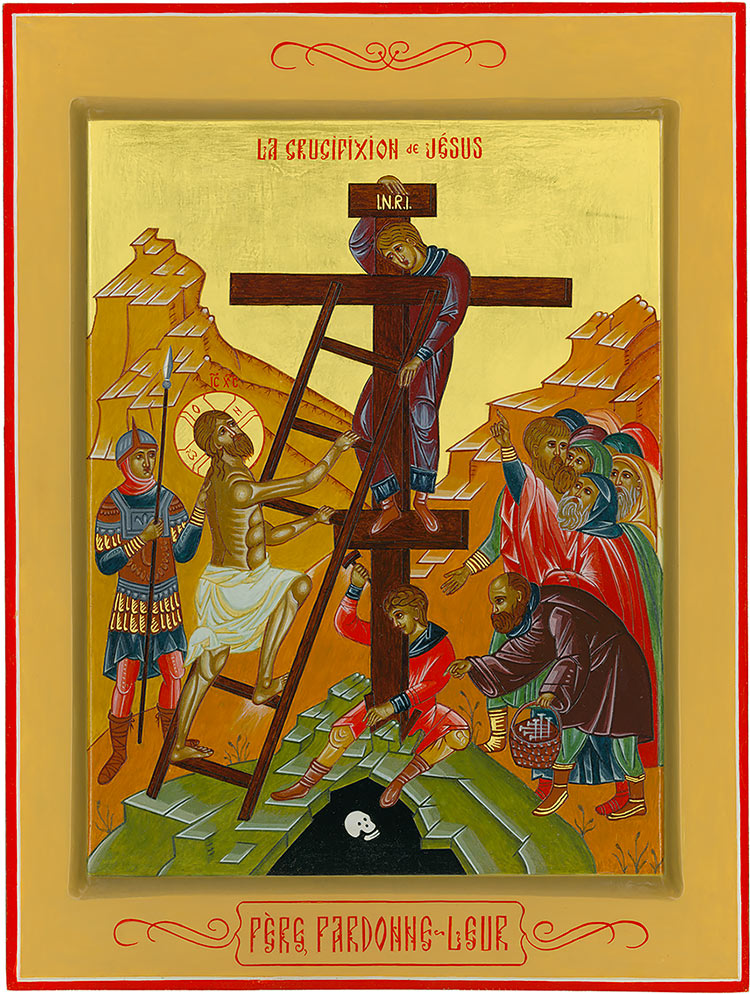

Détail d'une icône écrite par Luc Castonguay (images reproduites avec autorisation).

Les dernières paroles de Jésus en croix

Luc Castonguay | 7 octobre 2024

Luc Castonguay | 7 octobre 2024

Nous présentons ici une série de cinq articles qui portent sur une réflexion théologique et iconographique des dernières paroles de Jésus en croix. Le texte de ces articles et les icônes qui y sont représentées sont un résumé du mémoire de maîtrise « Écriture iconographique et lecture théologique des sept dernières paroles du Christ en croix » présenté par Luc Castonguay à la faculté de théologie de l’Université Laval.

En préambule disons que dans leurs théologies respectives la croix et l’icône font office d’étendard de l’œcuménisme chrétien. C’est sous elles que se rassemblent toutes les églises chrétiennes. Elles rappellent et symbolisent la victoire de la vie sur la mort. Rappelons que l’icône produite dans les règles et les canons qui la régissent puis bénites est beaucoup plus qu’une image, elle devient pour nos frères orthodoxes présence réelle de la personne représentée.

Jésus dans tous ses états

Nous savons que les évangiles ne sont pas des récits historiques et qu’ils ont été écrits par quatre auteurs différents, à des époques différentes et pour des communautés différentes. Marc parle à des non-juifs hors de Palestine, Matthieu à des croyants venus du judaïsme, Luc à des chrétiens de culture grecque et Jean plus tardif s’adresse à des chrétiens. Bien que les dernières paroles de Jésus ne se retrouvent pas toutes mot pour mot dans chacun des quatre évangiles, certaines étant absentes, certaines semblables, on retrouve en les étudiant un fil qui les réunit et le message messianique qu’ils professent reste le même : le geste d’amour incommensurable de Jésus. C’est dans cette perspective que l’on peut dire que ces paroles se complètent. C’est peut-être une des raisons qui ont suscité très tôt dans l’histoire l’importance de les rassembler en un même corpus.« Alors que Jésus est suspendu à la croix, il a prononcé des mots riches de sens pour ceux qui contemplent sa Passion et sa mort [1]. » On peut concevoir que les dernières paroles d’une personne qui nous quitte sont importantes, car elles peuvent être un réconfort pour ceux qui restent. Et c’est certainement une raison qui a incité leur regroupement afin que nous les ayons toutes plus facilement en mémoire.

Ce sont des paroles de pardon mais aussi de consentement. Paroles de rédemption, de délivrance avec une perspective d’espérance. Paroles de compassion dans le réconfort. Paroles de relation : il ne laisse pas ses disciples seuls, il leur donne une Église personnifiée par Marie, mère de l’Église. Mais aussi paroles surprenantes d’abandon, de déréliction et, à la toute fin, paroles de soumission.

Pour terminer cet avant-propos, notons que l’ordre des paroles dans lequel nous les retrouvons aujourd’hui n’a pas toujours été le même. Brown souligne que « sachant que Jésus avait parlé sept fois après sa crucifixion, depuis le IIe siècle des harmonisations ont conservé ces paroles distinctes, mais dans des ordres divers [2]. »

1. Parole de pardon

Dans sa première parole en croix Jésus implore : « Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils font » (Lc 23,34). Il adresse donc sa supplication à son Père ; il en appelle à sa magnanimité. Cette relation filiale intime, du Fils envers son Père, est présente tout au long de l’évangile de Luc. Il faut noter ici que sa demande concerne les autres, ses bourreaux. À propos de cet excès de miséricorde, Bossuet a écrit dans un de ses sermons : « il n’oppose rien à toutes ces insultes qu’un pardon universel, qu’il accorde à tous et qu’il demande pour tous : père, dit-il, pardonnez leur car ils ne savent ce qu’ils font. Non content de pardonner à ses ennemis, sa divine bonté les excuse ; elle plaint leur ignorance plus qu’elle ne blâme leur malice [3] ».

Plusieurs exégètes et biblistes parlent de l’évangile de Luc comme celui de la miséricorde de Dieu accomplie par les mains de Jésus. Le thème y est récurant du début jusqu’à la fin. Thomas Rosica, écrivant sur cette parole, dit que « de même qu’il l’avait fait avec ses disciples durant sa vie, enseignant à ne pas répondre à la violence par plus de violence, mais plutôt en pardonnant, Jésus pardonne aux hommes qui l’ont condamné et ont meurtri son corps [4]. » Si le mot d’ordre de la Première alliance de Dieu avec son peuple était la Loi, celui de la deuxième est l’Amour. Jésus signe le Nouveau Testament de son sang. Les chrétiens confessent qu’il a tout légué, même sa vie par amour et pour la rémission universelle des péchés de l’humanité.

Selon le pape François, « la miséricorde renouvelle et libère, car elle est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu qui vient à la rencontre de celui de l’homme [5] » et les icônes sont elles aussi, comme la miséricorde de Jésus au Calvaire, des lieux de rencontre, de prière. La réflexion de François s’impose à tous les chrétiens d’aujourd’hui vivant dans un monde centré sur l’individualisme, l’égocentrisme et le matérialisme où il semble qu’il soit devenu très difficile de s’oublier un peu soi-même.

Dans la souffrance, l’homme a tendance à oublier tout ce qui l’entoure, même les personnes qui lui sont proches. Pourtant, Rosica fait remarquer que « malgré le tourment et les souffrances de Jésus, sa respiration difficile, son agonie et la tristesse de son âme, il ne pouvait rester insensible devant la détresse de ceux qui le suivirent au Calvaire. Prier pour son bourreau n’est pas commun. Jésus pouvait le faire grâce à sa relation intime avec le Père [6]. »

Il met en pratique ce qu’Il enseigne : « Aimez vos ennemis […] priez pour ceux qui vous maltraitent. » (Lc 6,28). Luc le présente comme un modèle à imiter et cette prière de compassion réintroduit les béatitudes du sermon de la montagne : « heureux les affligés, car ils seront consolés […] heureux les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés […] heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5,7). Ce qui fait dire à Charles Journet que « le mont du Calvaire est la réponse au mont des béatitudes [7] ».

(icône © Luc Castonguay).

Regardons maintenant l’interprétation iconographique écrite de cette parole. Elle est peinte à la tempera, sur bois de tilleul et doré à la feuille d’or. Symboliquement le bois est le témoin de la chute de l’homme au Jardin de l’Éden et de la mort de Jésus sur la croix. En iconographie il est « témoin de la réalisation du plan du salut où l’homme passe dans la lumière de Dieu [8].

Il faut se rappeler en analysant une icône qu’elle n’est pas une représentation qui se veut réaliste mais plutôt mystique des personnes et/ou des lieux, des architectures, des objets qu’elle représente. La réalité y est transcendée ce qui met en évidence « la possibilité de représenter la réalité par une forme fondée non sur l’observation de la nature, mais sur les idées [9] ». Même si l’icône reste une image, elle est une présence réelle de l’invisible.

La bordure qui entoure l’icône n’est pas rajoutée comme le ferait un encadrement décoratif mais en est une partie intégrante. Elle a un symbolisme théologique très fort et « sert à garder l’image sacrée comme dans un écrin [10] ». C’est sur cette bordure que l’on écrit le nom de l’icône soit en langue vernaculaire, latine ou grecque. Ce cadre symbolise l’humanité et la mince bordure qui ceint tout son pourtour est toujours peinte en rouge. Cette couleur, qui est symbole de puissance, marque aussi la présence de l’œuvre de l’Esprit Saint. Cette bordure nous dit que l’Esprit, par l’utilisation de mains humaines, a œuvré dans l’accomplissement de l’icône [11].

Dans cette mise en scène, Jésus est représenté montant seul et sans contraintes sur la croix. L’on ne voit et l’on ne sent dans son visage et ses gestes aucune hésitation, aucune colère ou amertume envers ses bourreaux ; son regard, serein, est porté vers le ciel. Le fait que le soldat ne pose qu’une main sur son dos nous laisse à penser qu’il l’aide plutôt qu’il le force à monter. L’autre personnage qui l’attend en haut de l’échelle semble plutôt passif dans cette ascension. Jésus est vêtu seulement d’un pagne, car selon les évangiles on lui avait enlevé et tiré au sort ses vêtements (Mt 27,35 ; Mc 15,24 ; Lc 24,34 ; Jn 19,23). Il marche vers la mort en toute confiance envers son Père, il sait qu’Il le retrouvera sous peu. Il est entré librement dans sa passion et, sur cette icône, le mouvement de Jésus vers sa croix le montre bien : c’est en toute conscience que Jésus en prend possession. Nous n’y voyons, n’y sentons aucun déni de ses souffrances, mais une acceptation du devoir et de l’obéissance au Père.

On ne peut s’empêcher de remarquer la démesure de Jésus par rapport aux autres personnages. La disproportion est voulue et utilisée très couramment dans les icônes. Ici, on veut attirer l’attention du regardeur sur le personnage qui est au centre du récit : le regard étant naturellement porté à se poser en premier lieu sur les plus grandes masses et sur ce qui nous paraît discordant.

La Croix occupe l’espace central de l’icône. C’est en quelque sorte la pièce maîtresse de la représentation, car c’est autour d’elle que se déroule le drame. Elle est plantée sur le Golgotha, un « lieu-dit du Crâne » (Mt 27,33 ; Mc 15,22 ; Lc 23,33 ; Jn 18,17). Sous la croix se trouvent, dans l’obscurité et la profondeur des ténèbres, les ossements d’un crane. Nous devons voir ici comme symbolisme pictural que le tombeau du premier Adam sert d’autel pour le sacrifice du deuxième Adam, personnifié en Jésus.

Le soldat, vêtu d’une armure et portant une lance, préfigure ainsi le pouvoir séculier qui a condamné Jésus. D’ailleurs le rouge de ses vêtements symbolise la puissance et la violence de sa fonction.

De l’autre côté de la croix, se retrouvent plusieurs personnages. Ceux du devant semblent assister de façon active à la scène contrairement aux autres à l’arrière plus passifs. C’est ainsi qu’il en est reporté dans les évangiles (Mt 28,39-42 ; Mc 15,29-31 ; Lc 24,35-36 ; Jn 18,20-21). Certains d’entre eux ont des vêtements ornés d’or, ce qui laisse supposer qu’ils pourraient être ces prêtres ou ces scribes plus fortunés qui assistaient à la crucifixion. Par leur posture dans cette image, on croirait presque les entendre injurier Jésus : « il en a sauvé d’autres et il ne peut se sauver lui-même… » (Mt 28,42).

Pour conclure disons que cette icône fait relire au regardeur un passage de la passion de Jésus et que sa représentation reste fidèle aux textes évangéliques. L’icône joue ici une fonction catéchétique, car elle enseigne la miséricorde divine. Elle joue aussi un rôle mystique, car elle porte à la méditation.

Luc Castonguay est iconographe et détenteur d’une maîtrise en théologie de l’Université Laval (Québec).

[1] Thomas Rosica, Les sept dernières paroles du Christ, Montréal, Novalis, 2017, p. 11.

[2]Raymond E. Brown, La mort du Messie, Paris, Bayard, 2005, p. 1070.

[3] Jacques Bénigne Bossuet, « Sermon sur la passion », p. 25, (consulté le 2 février 2021).

[4] T. Rosica, Les sept dernières paroles…, p. 20.

[5] Pape François, Lettre apostolique Misericordia et misera, § 16.

[6] T. Rosica, Les sept dernières…, p. 11.

[7] Charles Journet, Les sept paroles du Christ en croix, Paris, du Seuil, 1952, p. 17.

[8] Denise Rioux, Lise Sansfaçon, L’icône, son écriture et sa signification, Trois-Rivières, Éd. Les filles de Jésus, 2011, p. 21.

[9] Egon Sendler, L’icône image de l’invisible, Paris, Desclée de Brouwer, 1981,p. 136.

[10] Michel Quenot, L’icône, Paris, Cerf, 1987, p. 107.

[11]

Référons-nous ici à la prière de l’iconographe reproduite à la page où l’on dit : « conduit ses mains afin qu’il puisse représenter dignement et parfaitement… ».