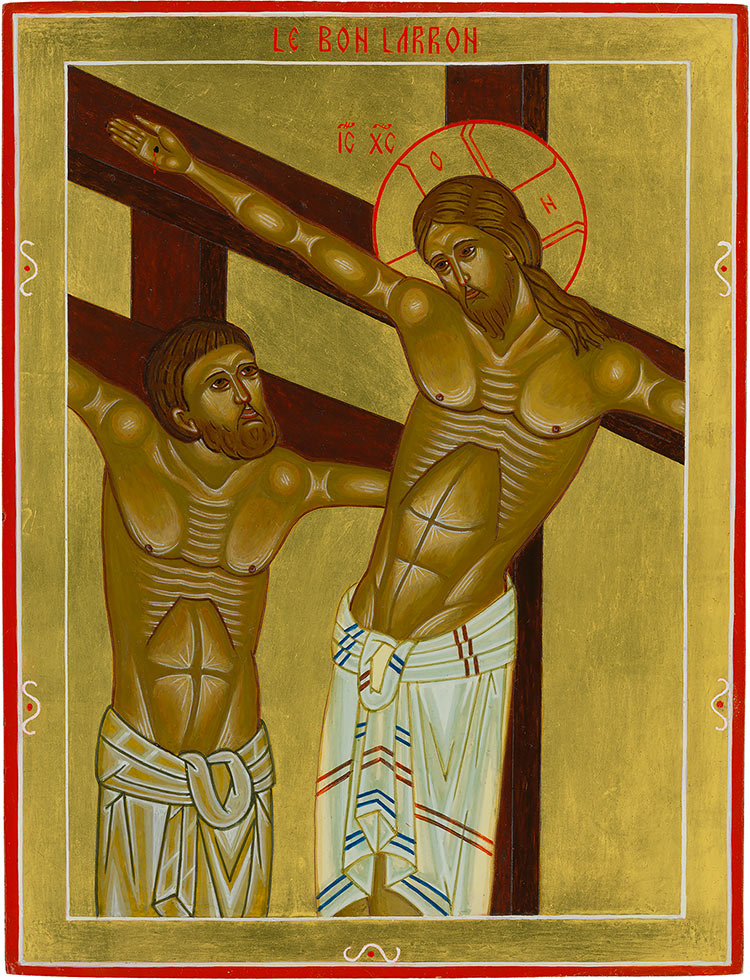

Le bon larron. Détail d'une icône écrite par Luc Castonguay (images reproduites avec autorisation).

La deuxième parole de Jésus en croix

Luc Castonguay | 2 décembre 2024

Luc Castonguay | 2 décembre 2024

Nous présentons ici une série de cinq articles qui portent sur une réflexion théologique et iconographique des dernières paroles de Jésus en croix. Le texte de ces articles et les icônes qui y sont représentées sont un résumé du mémoire de maîtrise « Écriture iconographique et lecture théologique des sept dernières paroles du Christ en croix » présenté par Luc Castonguay à la faculté de théologie de l’Université Laval.

Quand il parle de Jésus, Frédéric Lenoir note que les évangiles « ne cherchent pas à donner de Lui une image surhumaine. Jésus apparaît bien au contraire comme pleinement humain, avec sa sensibilité, ses luttes, ses émotions, ses sentiments. […] comme un individu qui “a pitié” et sait “réconforter” [1] » et ce encore plus sur sa croix, car Il y expérimente la tristesse et l’angoisse (Mc 14,33-35), l’abandon (Mt 26,56) et le rejet (Mt 26,69-74), la dérision (Lc 22,63-65) et l’humiliation (Mt 14,17-20). Cependant, sur la croix, Il nous quand même parlé de pardon, de compassion, de réunion, de déréliction, de soumission. Il y reste fidèle à son enseignement sur l’amour du prochain : ce jusqu’à la mort qu’Il prêche par ses sept dernières paroles. Si la première fut une demande de pardon adressée à son Père envers ses persécuteurs, la deuxième sera une parole de rémission et de compassion dite au larron qui se recommande à lui. Jésus lui répond : « En vérité, je te le dis, dès aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Lc 23,43) Comme nous l’avons noté dans l’article précédent, plusieurs exégètes et biblistes parlent de l’évangile de Luc comme celui de la miséricorde de Dieu accomplie par les mains de Jésus. Il accorde sa miséricorde à celui qui se repend.

2. Parole de compassion

Parole de confiance et de salut, comme le souligne François Vouga « ce “je” s’adresse à un “tu” qu’il interpelle comme le destinataire d’une promesse [2]. »

Cette parole de Jésus évoque le sacrement du pardon. Un des deux malfaiteurs reconnaît ses fautes devant Jésus et voit dans sa crucifixion un châtiment juste pour ses crimes commis. À la suite de cette confession, Jésus lui accorde la grâce du pardon et lui ouvre les portes du paradis. La rédemption est immédiate et le malfaiteur en bénéficiera dans un futur très rapproché, aujourd’hui !

Les quatre évangiles rapportent que deux autres hommes ont été crucifiés aux côtés de Jésus (Mt 27,38 ; Mc 15,27 ; Lc 23,33 ; Jn 19,18). Ces co-crucifiés y sont identifiés uniquement comme des bandits ou des malfaiteurs. Ce n’est que beaucoup plus tard, vers le IVe siècle, qu’une tradition a attribué les noms de Dysmas (du grec dysme, « crépuscule ») au bon larron et Gestas au mauvais larron (Actes de Pilate 9,4) [3].

Comme l’a fait remarquer saint Augustin : « Il y a trois hommes en croix : un qui donne le salut, un qui le reçoit, un qui le méprise [4] ». D’un côté, le bon larron, repentant, admet ses torts, avoue sa crainte et témoigne de l’innocence de Jésus. Tandis que l’autre, le mauvais larron, impénitent par ses railleries montre son mépris ; l’un se soumet « pour nous c’est justice » (Lc 24,41), l’autre exige « sauve-toi toi-même, et nous aussi » (Lc 23,39).

Cette parole d’espérance de Jésus est complexe et lourde de sens. Elle porte sur le salut par la grâce. Nous allons la décomposer pour essayer de percer un peu la portée sotériologique que les exégètes, biblistes et chercheurs lui ont accordée.

« En vérité je te le dis… » Quelle autorité ! Le salut est certain : chose promise chose due. Les premiers mots démontrent qu’il n’y a ici aucune hésitation. Il ne fait pas appel au Père comme dans sa première locution ; Jésus parle avec assurance et autorité. Charles Jouret souligne : « Voici de nouveau, en Jésus, cette préscience dominatrice, infiniment sereine […] il est au-dessus du temps pour composer avec une sûreté infaillible les destinées [5]. »

« … dès aujourd’hui… » Quelle promptitude ! Le salut est immédiat ; il n’y a aucune attente. Willy Geiser note que : « Nous ne sommes pas sauvés un peu aujourd’hui, un peu plus demain, et davantage encore après demain. Le salut s’obtient en un instant, à la minute où le pécheur reçoit Jésus comme Sauveur personnel [6]. » « Souviens-toi de moi » lui dit le bon larron.

« … tu seras avec moi dans le paradis. » Quel accompagnement ! Le salut est personnel et glorieux. Dysmas, de crucifié devient glorifié. Le « je » du début entre en relation avec le « tu » pour établir une dynamique de confiance, de salut. Le pape François a écrit que Jésus « fait passer directement de la honte la plus honteuse à la dignité la plus haute sans étapes intermédiaires [7]. » Il est certain que ces derniers mots du Jésus lucanien manifestent la miséricorde divine au-delà de toute attente. On pourrait dire que « bien que cet épisode soit souvent désigné comme celui du “bon larron”, il s’agit plutôt d’un nouvel aspect du “bon Jésus” [8]. »

(icône © Luc Castonguay).

Dans l’icône que nous proposons ici comme interprétation de cette parole, Jésus domine la scène par sa dimension et sa disposition dans le tableau. On peut ressentir au premier regard l’intimité liant les deux personnages. Cette mise en scène rappelle le passage d’un sermon de saint Augustin où il « interroge le malfaiteur pour savoir si, entre deux brigandages, il n’aurait pas étudié les Écritures […]. Le théologien met dans la bouche du malfaiteur la réponse suivante : “Non, je n’ai pas étudié les Écritures, mais Jésus m’a regardé et dans son regard, j’ai tout compris” [9]. »

Au contraire des représentations graphiques conventionnelles où la perspective formaliste permet au regardeur d’entrer dans la scène, la perspective inversée des icônes l’interpelle ; ce sont les personnages de la scène qui pointent leur regard vers le spectateur. Par cette rencontre, une instance de prière s’établit. Comme l’a noté Jean-Paul II, de par sa fonction sacramentelle, l’icône nous révèle et nous fait participer à la mystique chrétienne [10]. Et de plus, par sa fonction pastorale et pédagogique, elle interprète l’Écriture en image.

Le fond de cette icône est complètement doré. Généralement on utilise l’or en iconographie pour symboliser la richesse du divin ainsi que la lumière immatérielle. Cette lumière du Verbe est cette parole, éclatante d’espérance, que Jésus dit à Dysmas dans cette grande noirceur de souffrances morales et physiques que devaient être leur crucifixion. Le visage de Jésus ne fait ressentir aucune souffrance. Son corps allongé semble presque déjà à demi aspiré vers le haut, car sa mission sur terre s’achève. Comme sur les anciennes icônes de la Crucifixion, « le Christ en croix figure les yeux ouverts. Prince de la vie, son passage par la mort physique a entrainé la mise à mort de la mort aboutissant à sa Résurrection [11]. »

Le larron, placé sous le bras droit de Jésus, lève son regard vers Lui. Il ne réclame pas d’être lavé de sa sentence. Il a reconnu ses fautes et en accepte les conséquences. Il demande humblement à Jésus de se souvenir de lui quand il sera dans son royaume. Il Le reconnaît ainsi comme Souverain. En confessant ses fautes, par sa foi et en étant de plus baptisé du sang du Christ, il obtient la promesse du paradis.

Enfin il peut être intéressant de noter que l’icône traditionnelle du bon larron (dont la mémoire est célébrée le 12 octobre) ne le représente pas crucifié, mais auréolé, vêtu d’un pagne, portant sa croix sur son épaule, dans un espace plein de verdure et de fleurs qui symbolise le paradis, le jardin d’Eden [12].

Et pour conclure, disons qu’après avoir suivi scrupuleusement les étapes de l’avant et du pendant de l’écriture iconographique et d’avoir médité sur l’icône complétée, nous pouvons faire un dernier rapprochement entre la parole du bon larron « “ N’as-tu pas la crainte de Dieu ? ” (Lc 24,40) avec les règles du Concile des Cent Chapitres qui ordonnent [aux iconographes] de travailler avec la crainte de Dieu, car c’est un art divin [13] ». Crainte qui, dans ces deux cas, ne doit pas être comprise dans le sens d’une peur, mais plutôt comme une déférence que la créature doit à son Créateur.

Luc Castonguay est iconographe et détenteur d’une maîtrise en théologie de l’Université Laval (Québec).

[1] Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus, Bouddha, Paris, Fayard, 2009, p. 94-95.

[2] François Vouga, Carmen Burkhalter, L’évangile d’une femme, une lecture de l’évangile de Marc, Montréal Novalis, 2021, p. 75.

[3]

Raymond E. Brown, La mort du Messie, Paris, Bayard, 2005, p. 1067.

[4]

Charles Journet, Les sept paroles du Christ en croix, Paris, Seuil, 1952, p. 38.

[5]

C. Journet, Les sept paroles du Christ en croix, p. 42.

[6]

Willy Geiser, Les sept paroles de Jésus en croix, Riehen, 1984, Janz Team, p. 46.

[7]

Thomas Rosica, Les sept paroles du Christ en croix, Paris, Seuil, 1952, p. 32.

[8]

R. E. Brown, La mort du Messie, p. 1114.

[9]

Antoine Nouis, Les sept paroles du Christ en croix, Paris, Seuil, 1952, p. 572.

[10]

Le pape a écrit : « elle rend présent le mystère de l'Incarnation dans l'un ou l'autre de ses aspects », dans « Lettre de Jean Paul II aux artistes », consulté le 16 septembre 2019.

[11]

M. Quenot, Les clefs de l’icône. Son langage symbolique », Saint Maurice, Éd. Saint-Augustin, 2009, p. 26.

[12]

Monastère orthodoxe de l’Annonciation. « Saint Dismas, le bon larron » (12 octobre 2011).

[13]

Paul Evdokimov, L’art de l’icône, théologie de la beauté, Paris, Desclée de Brouwer, 1970, p. 161.