Crucifixions. Icônes écrites par Luc Castonguay (images reproduites avec autorisation).

Les quatrième et cinquième paroles de Jésus en croix

Luc Castonguay | 7 avril 2025

Luc Castonguay | 7 avril 2025

Nous présentons ici une série de cinq articles qui portent sur une réflexion théologique et iconographique des dernières paroles de Jésus en croix. Le texte de ces articles et les icônes qui y sont représentées sont un résumé du mémoire de maîtrise « Écriture iconographique et lecture théologique des sept dernières paroles du Christ en croix » présenté par Luc Castonguay à la faculté de théologie de l’Université Laval.

Tout théologien ou exégète interprète les textes bibliques afin d’essayer d’en faire ressortir un sens qui convient à une lecture qui lui est propre. Ceci dans le sens où une lecture féministe ne sera pas la même qu’une lecture historico-critique, qu’une lecture sémiotique, qu’une lecture iconographique et ainsi de suite. Notons aussi que ces différentes relectures sont subjectives puisqu’elles sont sujettes au temps, au milieu et à la tradition dans lesquels elles sont produites.

Par son interprétation, l’iconographe pour sa part, cherche à donner un sens à sa lecture à travers des codes graphiques symboliques comme les couleurs, les espaces, les proportions qui varient selon la tradition dans laquelle celui-ci s’inscrit. Par cet art religieux ancien, qui connaît depuis quelques décennies un engouement nouveau dans toute la chrétienté, l’artiste participe ainsi à une vision œcuménique du christianisme.

Pour terminer cette courte présentation sur la pluralité et la diversité des interprétations des textes religieux, ajoutons comme le notait le professeur Alain Gignac dans un article, qu’il serait plus fondé de parler d’interprétations justes et non d’interprétations vraies en tenant compte de certains critères :

- Négativement, une interprétation n’est valide que si elle ne se prétend pas être la seule et l’unique mais accepte d’entrer en dialogue.

- Rationnellement, une interprétation est valide si elle s’appuie sur le texte et en respecte les données.

- Rationnellement, une interprétation est valide si l’interprète met au clair sa posture épistémologique et son cadre d’interprétation.

- Rationnellement, une interprétation est valide si elle assume une méthode, une pratique réglée de lecture qui permet à quelqu’un d’autre de suivre l’analyse et de la discuter.

- Existentiellement, une interprétation est valide si elle affronte la question du pourquoi et trouve ainsi une résonnance spirituelle chez quelqu’un qui la fait sienne.

- Éthiquement, une interprétation est valide si elle construit et édifie l’individu ou la communauté […], ou si elle s’avère congruente avec l’accueil inconditionnel des personnes (dont témoignent les Évangiles).

- Éthiquement, une interprétation est valide si elle respecte les droits de l’humain.

- Ultimement, une interprétation est valide si elle laisse un reste. […] Aucune interprétation n’est capable de rendre compte de tous les éléments d’un texte. […] l’image que reconstituera l’interprète […] laissera toujours de côté quelques morceaux. Toute exégèse comporte « son angle mort » et appelle d’autres relectures [1].

Tout en essayant de respecter ces grands principes, voyons ce que pourraient nous dire la quatrième puis la cinquième parole que Jésus aurait prononcées en croix. Celles-ci nous montrent qu’Il a vécu sa passion dans toute son humanité avec des angoisses morales et des souffrances physiques en y prononçant des paroles d’abandon et de détresse.

4. Parole de déréliction

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27,46 ; Marc 15,34).

Deux évangélistes nous rapportent que Jésus aurait crié d’une voix forte « Eli, Eli lema saqthani ». Cette quatrième parole de Jésus en croix est en fait la seule, chez les évangélistes Matthieu (en hébreu) et Marc (en araméen) que le crucifié aurait prononcée. Dans le texte on décrit un contexte cosmique d’épaisses ténèbres et dans la Bible, les ténèbres sont souvent synonymes de jugements ; Jésus la Lumière du monde allait s’éteindre.

Tout au long de sa passion, Jésus expérimente le rejet : de ses disciples, de sa famille, des autorités religieuses et politiques. En croix, au moment de rendre l’âme, il est au sommet de sa solitude, Il se sent même abandonné par Dieu. « Déjà, le monde l’a délaissé et vilainement rejeté, maintenant c’est le ciel qui le lâche [2]. » Jésus semble se replier sur lui-même.

Cette parole reste complexe et sa formulation nous surprend. Elle reste par ce fait ouverte aux interprétations plurielles et singulières passées, présentes et futures, car encore une fois et, comme le précise le théologien Geert Van Oyen, « le texte n’est pas un message objectif qui contient une vérité pour tous et pour toujours. Mais il y a un aspect dans la découverte du sens du texte qui appartient au lecteur [3] ».

Cette absence du Père au moment de la mort du Fils est un évènement provoquant pour la foi de tous les chrétiens encore aujourd’hui, c’est pourquoi cette parole où Jésus lui-même semble perdre la foi nous apparaît si difficile à comprendre. Mais elle dévoile la double nature de Jésus : vrai Dieu dans son mystère et vrai homme dans les doutes et la souffrance de sa passion.

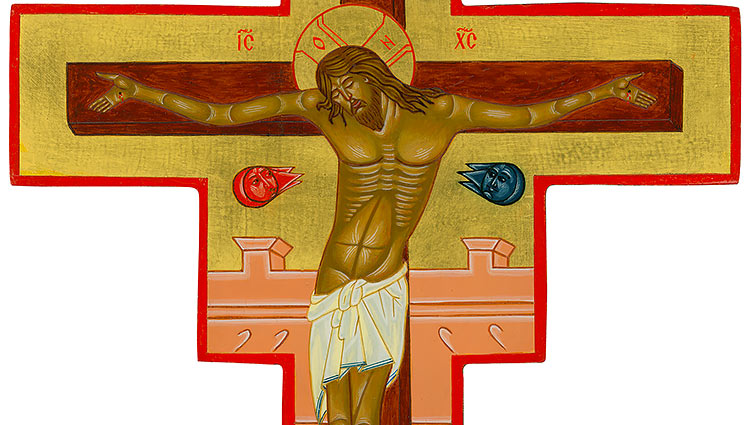

L’icône choisie pour représenter ce cri de désespoir nous le fait voir seul sur sa croix. Notons d’abord que même si les deux passages évangéliques font mention de ténèbres dans leur récit, les représentations iconographiques traditionnelles n’en font aucune allusion puisque théologiquement parlant l’icône est un chemin de lumière. Contrairement aux représentations picturales conventionnelles qui veulent dépeindre une réalité matérielle, en iconographie nous entrons dans la réalité de la révélation. La temporalité et l’espace sont inexistants ; l’icône est une représentation transfigurée, sanctifiée. Soulignons que c’est l’Incarnation qui justifie l’icône. Paul Evdokimotov note que « si la divinité échappe à toute représentation et si l’humanité seule, ne signifie plus rien, c’est que “l’humanité du Christ est l’icône de sa divinité” », comme le proclame le VIIe Concile [4]. »

L’icône représente Jésus dénudé, abandonné sur sa croix. La position de sa tête, penchée sur son épaule, laisse à penser qu’il dort et non qu’il souffre : « la Vie s’est endormie et l’enfer frémit d’épouvante [5]. » Evdokimov rappelle que « le Crucifié en Orient ne présente jamais le réalisme de la chair épuisée et morte, ni du dolorisme de l’agonie [6]. »

Tout en haut, des angelots voltigent au-dessus de la croix et pleurent le scandale et l’injustice qu’est la crucifixion de Jésus. Cette présence angélique rappelle sa divinité et le désarroi face à son humanité. Dans la passion, il y a alternance de la lumière et des ténèbres, c’est pourquoi sous la traverse médiane (patibulum), le soleil et la lune expliquent la portée cosmique de l’évènement. Ils y sont souvent représentés d’une manière anthropomorphique. Sous ses pieds, la dernière traverse (suppedaneum) est oblique, le côté droit étant plus élevé que le gauche, symbolisant la balance du jugement : « Entre les deux larrons se trouvait ta Croix, balance de justice [7] ». Derrière la croix, nous entrevoyons les murs de Jérusalem. Selon les Écritures, Jésus naît et meurt hors les murs de la ville, banni des siens. C’est pour noter l’importance de ce fait que l’iconographie refigurant la crucifixion place presque toujours ses murs en arrière-plan.

(icône © Luc Castonguay).

5. Parole d’affliction

« J’ai soif. » (Jean 19,28)

Parole d’une détresse qui pourrait être aussi bien physique ou morale. Elle serait la cinquième que Jésus aurait prononcée en croix si l’on suit l’ordre du corpus réassemblé au cours des siècles par la tradition. Cette demande de Jésus peut nous paraître énigmatique. S’agit-il d’une soif charnelle provoquée par la souffrance physique implicite à sa nature humaine? Ou plutôt d’une soif spirituelle de l’accomplissement de l’œuvre de rédemption que son Père lui a conférée (Jn 19,30), explicite de sa nature divine? Dans une perspective théologique johannique, Urs von Baltasar fait remarquer que « la source de l’eau vive pour la vie éternelle, à laquelle tous doivent puiser (Jn 4,10-14 ; 7,37) est […] elle-même assoiffée [8]. »

On peut penser que le martyr et les tortures qu’Il a endurés depuis des heures a provoqué sa déshydratation et c’est la substance même de l’être qui s’échappe, le corps humain ne pouvant survivre sans eau, le dernier désir d’un mourant, c’est de l’eau. Comme l’a noté Goethe : « N’est-ce pas la destinée de l’homme, de supporter sa mesure de souffrances et de boire sa coupe tout entière [9]? »

Mais ce n’est pas la première fois dans l’évangile de Jean que Jésus demande à boire. La soif qu’il disserte avec la Samaritaine (Jn 4,7-15) serait-elle la même qu’il ressent sur la croix? Cette soif comprise comme source et non comme dans son sens premier, l’eau qui l’étanche, devient une métaphore du désir de Dieu. « Je m’épuise à crier, ma gorge brûle ; mes yeux se sont usés d’attendre mon Dieu. » (Ps 69,4) La soif dont Jésus parle même s’il l’a ressentie physiquement, symbolise sa soif de boire la coupe que lui a donné son Père à boire (Jn 18,11) : son devoir de rédemption qu’il a finalement accompli.

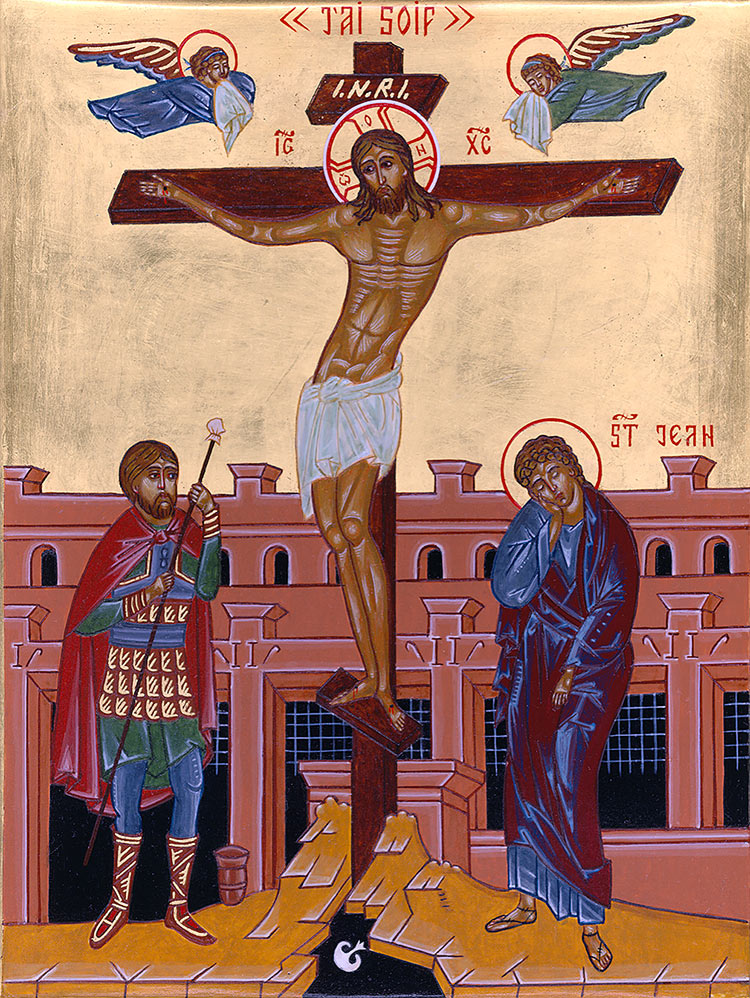

Sur l’icône écrite pour représenter cette parole, la croix est l’élément central. Ce que l’iconographe cherche à faire en représentant la crucifixion de Jésus est d’exprimer ensemble la mort et la vie, la souffrance et la gloire, la croix et la résurrection du Christ. Saurat rappelle que « pendant de longs siècles, le crucifix a enseigné à bien vivre et à bien mourir [10]. » La gloire des gloires c’est la croix et Jésus y est représenté plus soumis que meurtri, plus vainqueur que vaincu. À propos des anges remplis de tristesse qui figurent au haut de l’icône, l’archimandrite Cyrille écrit : « Au-dessus de la croix deux anges s’approchent de lui. “La stupeur saisit les anges, elle accable les puissances d’en haut, car le maître de la vie se montre dans la mort [11].” »

Dans cette mise en scène, au pied de Jésus, sont représentés Jean peiné et impuissant face au supplice de son maître et le soldat qui tend vers le supplicié « une éponge imbibée de vinaigre fixée à une branche d’hysope » (Jn 19,29). En iconographie, les couleurs ont un langage qu’il faut savoir décoder. Le blanc, utilisé ici pour le périzonium (pagne) de Jésus, est la couleur de la gloire et de la puissance divine et de la fin du monde terrestre. À propos du bleu, Sendler rappelle que « les étoffes de la tente de l’alliance étaient de cette teinte (Nb 4,6-12 ; Ex 23,6 ; 27,7). Comme les vêtements du grand prêtre, appelé par ses fonctions à communiquer avec Dieu [12] ». Dans ce même sens symbolique de médiation, cette couleur est utilisée pour les robes de Marie et des apôtres sur presque toutes les icônes. De plus le bleu se rapporte à la couleur du ciel, la demeure de Dieu.

Pour conclure cet article, disons que dans l’icône, la Parole et l’Image se rencontrent. C’est pourquoi la théologie orthodoxe vénère l’icône comme présence réelle divine. Comme l’a noté Jean-Paul II, du fait de sa fonction sacramentelle, l’icône nous révèle et nous fait participer à la mystique chrétienne [13]. Et par sa fonction pastorale et pédagogique, elle interprète en image, l’Écriture.

Luc Castonguay est iconographe et détenteur d’une maîtrise en théologie de l’Université Laval (Québec).

[1] Alain Gignac, « Qu’est-ce qui valide une interprétation? Il n’y a pas d’interprétation « vrai » mais uniquement des interprétations « justes » ».

[2] W. Geiser, Les sept paroles …, p. 65.

[3] Geert Van Oyen, « La foi prise au mot, « Mon Dieu, mon Dieu … ».

[4] Paul Evdokimov, L’art de l’icône, théologie de la beauté, Paris, Desclée de Brouwer, 1970, p. 164.

[5] Chant des Laudes dans l’office byzantine du samedi saint dans Leonide Ouspensky, Vladimir Lossky, Le Sens des Icônes, Paris, du Cerf, 2003, p. 168.

[6] P. Evdokimov, L’art de…, p. 162.

[7] Hélène Bléré, Le langage de l’icône, Lumière lumineuse, Bruxelles, Racine, 2014, p. 171.

[8] G. Rossé, Jésus abandonné…, p. 34.

[9] KTO.tv, La foi prise au mot, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Matthieu 27, 46 ; Marc 15, 34 » (consulté le 12 août 2021).

[10] Pierre Saurat, Le crucifix dans l’art, Paris, Pierre Téqui, 2001, p. 7.

[11] Cyrille Bradette, De l’image à la ressemblance, tome II : Notions d’iconologie et lecture des icônes du mystère pascal, Wentworth Qc, Monastère de la protection de la Mère de Dieu, 2017, p. 48.

[12]

Egon Sendler, L’icône, Image de l’invisible, Paris, Desclée de Brouwer, 1981, p. 147.

[13]

Le pape a écrit : « elle rend présent le mystère de l'Incarnation dans l'un ou l'autre de ses aspects », Lettre de Jean Paul II aux artistes (consulté le 16 septembre 2019).