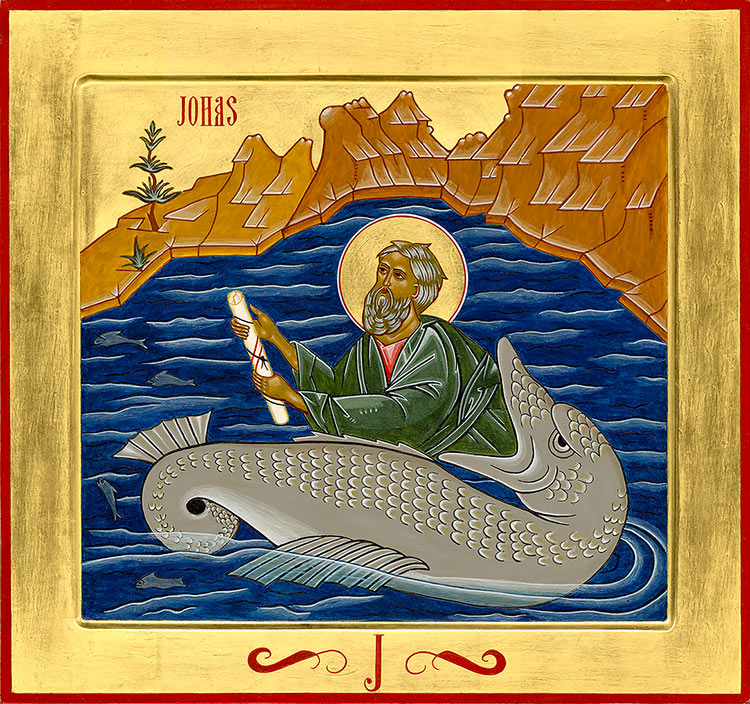

Le prophète. Icône écrite par Luc Castonguay (images reproduites avec autorisation).

La zoologie biblique dans les icônes, de la Genèse à l’Apocalypse

Luc Castonguay | 6 octobre 2025

Luc Castonguay | 6 octobre 2025

Les animaux sont présents dans les écrits bibliques, du premier livre (Gn 1,21) jusqu’au dernier (Ap 6,1-8 ; 12, 3-4 ; 19). Ils ont pour fonctions, entre autres choses, de nourrir (Ésaü chasseur et Jacob éleveur [1]), de guérir le corps (Tb 11, 8) et l’âme (Lv 21,18-19), de vêtir les humains (Mc 1,6) et plus encore. Pour consolider leurs récits bibliques, les auteurs s’en sont servis de façons parfois réalistes (Gn 7,14-16), ou parfois allégoriques (Gn 3,14) ; ils servent ainsi d’une forme énigmatique à représenter le sacré de façon symbolique (Mt 3,16). Les icônes elles aussi représentent le sacré de façon symbolique.

C’est ce que nous essaierons de démontrer dans cette nouvelle série d’articles sur l’iconographie en étudiant les icônes de Jonas, de saint Michel, de la Nativité, de Tobit et d’Élie dans le désert. Au cours de ces cinq études, nous verrons toute l’importance et le symbolisme que la présence des animaux apporte aux récits, et dans l’écriture biblique et dans l’écriture iconographique.

1. Jonas et le grand poisson

Notre première étude concerne l’aventure de Jonas (peut-être devrions-nous parler plutôt de mésaventure), l’un des douze petits prophètes de l’Ancien Testament. Qui ne connaît pas l’histoire de cette homme englouti par une baleine? Ce récit biblique, très imagé et très court (4 chapitres, 3 pages), a traversé toute l’histoire et reste encore présent dans l’imaginaire de plusieurs croyants, jeunes et âgés. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu créa de grands monstres marins (1,21). Le livret de Jonas parle d’un grand poisson (Jn 2,1). C’est donc beaucoup plus tard que la tradition l’a figuré comme une baleine, ce qui est resté dans la mémoire collective. Pour nous situer, voici un bref résumé de l’histoire de Jonas dans la baleine.

Le Seigneur envoie le prophète Jonas en mission à Ninive, une ville impie et capitale de l’Assyrie ennemie, pour lui proférer un oracle dans le but de la convertir. Mais Jonas voulant se désister de cette corvée s’embarque plutôt vers Tarsis dans une direction complètement opposée, « hors de la présence du Seigneur » (1,3). Mais Dieu déclenche une tempête sur la mer ce qui apeure l’équipage du navire face au danger. Ceux-ci, apprenant que Jonas est le responsable du malheur, décident de le lancer à la mer pour calmer la fureur de Dieu. Celui-ci « dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas » (2,1) qui resta dans ses entrailles trois jours et trois nuits. Après une prière signifiant son repentir, Jonas fut vomi par le poisson sur le rivage. Il entreprend alors sa mission et part pour Ninive pour y prêcher l’oracle du Seigneur, soit la destruction de la ville. Voilà que les Ninivites se convertissent et que le roi proclame un jeûne « aux hommes et aux bêtes, au gros et au petit bétail » (3,7). Dieu revint donc « sur sa décision de leur faire le mal qu’Il avait annoncé » (3,10). Mais Jonas ne comprit pas la compassion de Dieu pour ces païens. Alors le Seigneur fit croître une plante faisant de l’ombre au-dessus de Jonas « de sorte qu’il avait de l’ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe » (4,6). Mais déjà le lendemain, Il la fait mourir. Jonas encore une fois est éberlué par l’action de Dieu. Ce qui nous amène à l’épilogue de ce récit allégorique où le Seigneur dit à Jonas : « Toi tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n’as pas peiné […] Et moi je n’aurais pas pitié de Ninive la grande ville […] de cent vingt mille êtres humains […] et des bêtes sans nombre ! » (4,10) [2].

Ce livre saint veut nous signifier la portée universelle de la révélation ; le Dieu d’Israël est aussi celui des païens. Écrite au Ve siècle avant Jésus-Christ, cette histoire, par son symbolisme, est pleine d’une morale universelle et intemporelle de la miséricorde divine.

Comme nous l’avons déjà signifié dans des articles antérieurs, les prophéties de l’Ancien Testament sont souvent relues à la lumière du Nouveau. Et c’est le cas de ce récit, car deux évangiles parlent du signe de Jonas (Mt 12, 39-40 et Lc 11,30-32). Matthieu fait dire à Jésus : « De même que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et trois nuits, de même le Fils de l’homme sera dans la terre durant trois jours et trois nuits. »

(icône © Luc Castonguay).

Voyons maintenant comment notre icône – à travers son langage figuratif, allégorique et métaphorique des formes, de couleurs et de scénographie – interprète cette histoire.

Au premier regard, nous remarquons que notre icône est très lumineuse. L’or représente la lumière divine et en ce qui nous concerne le lieu propre de l’icône. Toujours et sur toutes les icônes, une auréole dorée entoure la tête des saints personnages qui y sont représentés. Sur cette icône, nous remarquons que même son fond et sa bordure large sont recouverts de feuilles d’or. L’iconographe, en accentuant cette luminosité, a peut-être voulu accentuer le fait que Jonas était un prophète, c’est-à-dire celui qui proclame, qui révèle la parole de Dieu et donc par cet état, cette lumière rappelle aussi la présence divine dans la représentation de la scène.

La mer où baigne Jonas et la baleine est d’un bleu outremer. « Le bleu est la plus profonde des couleurs […] la plus immatérielle […] la nature ne la [la mer] représente généralement que faite de transparence, c’est-à-dire de vide accumulé [3]. » La mer est « symbole dynamique de la vie. Tout sort de la mer et tout y retourne. […] la mer est souvent dans la Bible le symbole de l’hostilité de Dieu [4] ». Et dans l’angoisse et la noirceur du ventre du poisson, Jonas prie le Seigneur : « Du ventre de la Mort j’appelle au secours […] Tu m’as jeté dans le gouffre, au cœur des mers où le courant m’encercle : toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi. » (2,4)

La baleine, avec Jonas en bouche, est au centre de l’icône. Nous pourrions croire, a tort bien sûr, que le grand poisson, du fait de l’espace qu’il occupe, est la vedette de cette représentation. Non il n’a pas le premier rôle, mais il joue quand même la fonction d’un acteur de soutien très important ; c’est lui, sur appel de Dieu, qui sauve Jonas de la noyade et qui le remet sur le droit chemin afin qu’il accomplisse la mission que le Seigneur lui avait ordonnée. On comprend que Dieu est bien le maître de toute la création, de l’homme, des animaux, des éléments de la nature, des cieux et des mers. Le mot « bêtes »dans l’ultime parole de compassion du Seigneur (4,10) montre bien l’importance de leur rôle dans les desseins du Seigneur.

Poursuivons l’étude. On voit Jonas, oracle à la main, à l’approche de la rive. L’expression douce et sereine des figures de Jonas et de la baleine montrent que les deux se résignent humblement sans résistance à exécuter ce que l’Éternel leur a commandé.

Les plantes sur la rive font symboliquement référence à celles que Dieu a fait pousser à Ninive pour protéger Jonas du soleil pourvoyant son messager de toute sa bonté. Ce livret biblique, plein de rebondissements parfois humoristiques, et son icône, écrite avec tout le symbolisme de son langage, démontrent et laissent voir dans les profondeurs abyssales et célestes l’omniscience, l’omniprésence, l’omnipotence de Dieu.

On pourrait certainement y ajouter l’omnibonté (bonté absolue) puisqu’il est le Dieu de tous, hommes et bêtes, car l’auteur de l’histoire de Jonas conclut son texte en lui faisant dire : « et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive la grande ville où il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans nombre » (4,10).

Pour terminer, disons que l’histoire de Jonas et sa représentation sur cette icône peut se résumer en récitant les versets 7 et 8 du psaume 36 :

« Ta justice est pareil aux montagnes divines,

et tes jugements au grand Abîme.

Seigneur, tu sauves hommes et bêtes.

Dieu qu’elle est précieuse, ta fidélité ! »

Luc Castonguay est iconographe et détenteur d’une maîtrise en théologie de l’Université Laval (Québec).

[1] Comme un clin d’œil à cette référence, voir la recette de Ragoût de lentilles rouges à la manière d’Ésaü sur cette page.

[2]

Résumé à partir de La Bible traduction œcuménique, Cerf, 2010, p. 747-751.

[3]

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, 2008, p. 129.

[4] J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, p. 623.